「デジタルトランスフォーメーションで何が変わる?」

「IT化やデジタル化とは何が違う?」

DXが自社の業務とどうつながるのか、導入前はイメージがしにくいです。そこでDXの本当の意味、よく聞く「IT化」との明確な違い、身近な成功事例から、DXの推進の仕方まで、専門用語を使わずに一つひとつ紐解いていきましょう。

CONTENTS

DX化とは?簡単にわかる基本の「き」

1. IT化とDX化の違い

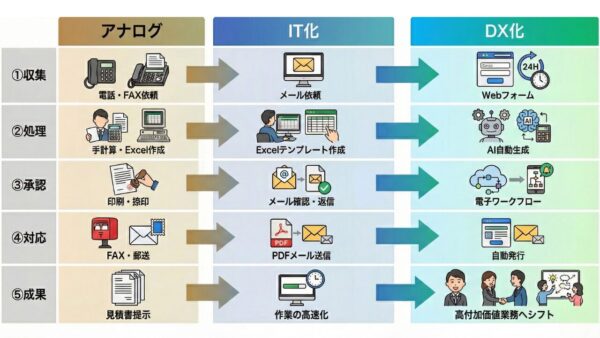

実際の業務でよく見かける状況から「アナログ、IT化、DX化」の違いを見てみましょう。データを「①収集、②処理、③承認、④対応、⑤成果」に分けると、まったく異なることがわかります。

| 項目 | アナログ | IT化 | DX化 |

| ① 収集 | 顧客から電話やFAXで依頼 | 顧客からメールで依頼 | 顧客がサイトのフォームに24時間入力可 |

| ② 処理 | 営業担当が手計算し、Excel作成 | 営業担当がExcelテンプレートなどで作成 | AIが最適な価格を算出し、自動生成 |

| ③ 承認 | 上長が印刷した見積書に捺印 | 上長がメール添付のファイルを確認し、返信 | 電子ワークフローにより即時通知 |

| ④対応 | 見積書をFAXや郵送で送付 | PDFファイルをメールで送信 | 見積書がサイトやメールで自動発行される |

| ⑤ 成果 | 見積書提示 | 見積作業の高速化 | 見積作業から高付加価値業務にシフト |

つまり、IT化とDX化の決定的な違いは「目的」です。IT化はこれまでと業務の流れや目的は変わらず、早くなっただけです。DX化は従来の作業から解放され、別の付加価値の高い業務に専念できます。

2. DXとはデジタル技術で会社全体を変えること

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、商品やサービスの提供方法から、社内の働き方、意思決定のプロセスまで、会社の根本的な部分をデジタルの力で作り直していく取り組みです。経済産業省「DXレポート」の中でも、次のように定義しています。

DXの定義

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

これを簡単に整理すると、以下の3つの要素に分解できます。

| 要素 | 具体的な内容 | 身近な例 |

|---|---|---|

| デジタル技術の活用 | AI、クラウド、IoTなどを使う | 売上から購買パターンを分析する |

| ビジネスモデルの変革 | 商品やサービスを最適化する | 車の所有からカーシェアに変える |

| 組織文化の変革 | 意思決定や働き方を刷新する | データに基づいて経営判断をする |

例えば、街にある本屋さんが「単にレジを電子化する」だけではDXとは呼べません。しかし「①顧客の購買履歴をデータベース化する、②一人ひとりの好みに合わせた本をAIが推薦できるようになる、③電子書籍の配信サービスも始める」としたら、これは本格的なDXです。

DX化の大きなメリット3選

メリット1. 業務効率化で生産性が劇的に向上

DX化の最もわかりやすいメリットは、深刻化する人手不足の中、劇的に業務効率化できる点です。

| 業務 | 導入前 | 導入後 | 削減効果 |

|---|---|---|---|

| データ入力 | 1日8時間 | 1日0.5時間 | 93%削減 |

| 在庫確認 | 1回2時間 | リアルタイム | 100%削減 |

| 会議の日程調整 | 1件30分 | 1件3分 | 90%削減 |

| 請求書処理 | 3人×5日 | 1人×1日 | 月280時間削減 |

実際、日本の生産年齢人口は2020年の7,406万人から2040年で5,978万人に減少すると予測されています(※1)。この課題に対してDX化をしたことで「飲食業ではロボット導入で生産性向上」「物流業ではAI配送最適化で配送件数増加」「介護業では見守りセンサーで夜勤負担を大幅軽減」しています。

重要なのは「人を減らす」ではなく「人にしかできない仕事に集中させる」という発想です。

メリット2. 新しい商品やサービスを生み出す

DX化は既存業務の改善だけでなく、新しい商品やサービスからビジネスチャンスを生み出します。例えば、タクシー業界では配車アプリにより、「スマホ予約、事前ルート確認、自動決済、相乗りサービス」まで実現しました。

新しいビジネスチャンスの例

- データ分析で顧客の行動パターンから潜在ニーズを発掘する

- 異業種連携で想定外のサービスを実現する

- 一人ひとりに最適化された体験を提供する

- 世界中の顧客と接続して、 物理的制約の突破する

また、EC利用率は14年で4.4%→9.4%(※2)、キャッシュレス決済は10年で16.9%→39.3%(※3)、動画配信サービスは10年で7.9%→45.6%(※4)へ急増しており、この変化に対応できない企業は確実に選ばれなくなっていきます。

※2 経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」

※3 経済産業省「2023年 キャッシュレス決済比率」

※4 総務省「令和5年 通信利用動向調査の結果」

メリット3. 組織が変化や競争に強くなる

最も重要でありながら見落とされがちなメリットが、持続的に成長する企業体質を作れることです。DX化による組織変革の3つのポイントは次の通りです。

| 変革ポイント | DX化前の組織 | DX化後の組織 |

|---|---|---|

| 意思決定 | 経験と勘に依存 | データに基づく客観的判断 |

| 部門連携 | 縦割りで情報共有が遅い | リアルタイムで全社連携 |

| 変化対応 | 対応に時間がかかる | 素早く柔軟に適応 |

実際、DX化できた企業はオンライン営業やリモートワークに移行し、過去のコロナ禍でも業績を伸ばした実績があります。社員一人ひとりがデジタルツールを使いこなし、小さな実験を繰り返す文化が定着すると、組織は成長し続けます。

DX化の必要度チェックリスト21項目

DX化を検討するために、業務環境5分野に潜む課題を必要度チェックリストで振り返ってみましょう。

| 1. 課題・危機感(Why) |

|---|

| 2. 経営・戦略(Top) |

|---|

| 3. 組織・文化(People) |

|---|

| 4. 技術・データ(Technology) |

|---|

| 5. 顧客・市場(Market) |

|---|

| 採点 | 詳細 |

|---|---|

| 1〜6点 | いくつかの課題が見受けられます。まずは紙やFAX、ハンコの廃止といったIT化から着手し、足元の非効率を解消しましょう。 |

| 7〜11点 | DX推進の必要性が高まっています。競争力を失わないためにも、特にチェックが多いカテゴリから、優先的に対策すべきタイミングです。 |

| 12点以上 | 複数の領域で深刻な課題を抱えている可能性が高いです。経営トップの強いリーダーシップのもと、全社的なDXに早急に着手しましょう。 |

DX化できた成功事例5社

CASE1. 設備工事におけるヤンテック株式会社の事例

設備工事を手掛けるヤンテック株式会社は、業務管理システムを導入し、複雑な書類管理と案件管理のDX化を進めました。このシステムの特徴は以下のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

| 情報の一元管理 | 点在していた案件情報を集約 | 情報整理の時間を大幅に削減 |

| 現場アプリ | スマホで見積もりや工事写真を確認 | 外勤と残業時間の削減 |

| 見積もりテンプレート | テンプレートを活用した見積もり作成 | 最短1分で見積もり作成が可能に |

| 検索機能 | 過去案件の詳細情報を即座に検索 | 3〜5年前の追加工事依頼にも即対応 |

同社は公共工事と法人向け案件を主軸とし、電気工事と空調工事の両方に対応していますが、膨大な量の案件を通常の人数で対応することができるようになりました。

設備工事の事例

- 部署ごとに異なっていたシステムが統一され、業務の透明性が向上

- 現場以外の事務作業が削減され、限られた従業員数での効率化

- 未習熟者でも質の高い見積もりを簡単に作成できる体制を構築

- 若手人材の登用が進み、20代の従業員が増加する好循環を創出

CASE2. 配送・設置工事における株式会社ソーデン社の事例

家電機器の配送・設置工事をする株式会社ソーデン社は、現場業務に特化したシステムを使って、元請けや関連会社との情報連携を中心にDX化を実現しました。具体的なシステムの活用方法は主に4つです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

| 全拠点の情報集約 | 20拠点の状況をシステムで一元管理 | リアルタイムに可視化を実現 |

| 現場アプリ | 見積もりをその場でSMS送信 | 現場での活用が予想以上に進展 |

| デジタル書類作成 | 現場報告書をデジタル化 | 作業効率が格段に向上 |

| 自動集計 | 売上、原価、経費を自動集計 | 収支状況をリアルタイムに把握 |

顧客側と自社側での二重管理体制から脱却し、事務作業の大幅な効率化を達成しています。現在は大手量販店と提携し、1日1,000件ほどの案件を処理できるようになりました。

配送・設置工事の事例

- 複雑なクライアントシステムを使い分けから、1つのシステムでの統合管理へ移行

- 担当者の休職や退職時でも案件詳細を把握できるようにし、受注機会の損失を防止

- インボイス制度や電子帳簿保存法の改正に対応した業務プロセスを確立

- 2024年問題に向けて、残業時間の更なる削減への取り組みが可能に

CASE3. 外構・エクステリアにおける株式会社アライアルミの事例

外構・エクステリア業を営む株式会社アライアルミは、一貫したオールインワンシステムによって、分散していた情報の集約と現場との連携を強化しました。システムによる主な効果は次のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

| 案件管理 | 月50〜70件の案件を一元管理 | 情報の混乱や分散を解消 |

| 見積もり比較表 | 複数の見積もりを1枚に集約 | お客様にも自分たちにも見やすく整理 |

| 現場アプリ | 現場での細かな修理と工事情報を即座に共有 | 請求漏れの防止を実現 |

| 顧客管理 | 法人や個人顧客の情報を体系的に管理 | お客様の管理と分析が可能に |

請求内容のズレに関するお客様からの指摘がなくなり、管理体制のずさんさを解消しました。法人顧客は2〜3社から10〜15社まで拡大しています。

外構・エクステリアの事例

- タスク管理、スケジュール管理、経理関係など多岐にわたるシステムを一本化

- 現場で発生した細かな修理や工事箇所の情報が事務に確実に届く体制に

- 欲しい機能が全部ある詰め合わせパックのようなシステムでDX化を推進

- 個人のお客様層の拡大に向けた管理体制の刷新が可能に

CASE4. 住宅設備における嶺岡設備株式会社の事例

住宅設備や機器設置の工事をしている嶺岡設備株式会社は、案件管理が可能な業務管理システムを活用し、複数のスプレッドシートによる分散管理から脱却しました。このシステムの実績は以下のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

| 案件作成 | 見積書、請求書、発注を1つの画面で作成 | 転記作業を大幅削減 |

| 顧客データ管理 | 月400件の案件情報を一元管理 | 現場対応力を強化 |

| 写真管理 | 工事完了写真を案件単位で管理 | LINEアルバムの分散を解消 |

| 数値分析 | 反響数、経費、売上を正確に把握 | データドリブンな経営判断を実現 |

同社は成約率69%という驚異的な数字を誇り、関西から関東へと事業を拡大しています。今までの8枚も10枚もあったシートを行き来する非効率な業務が解消され、業務のDX化を達成しました。

住宅設備の事例

- 営業と工事部門間の情報共有による行き違いを改善し、顧客対応を円滑化

- 1日5件対応する冬場の繁忙期でも回せる体制に

- どのエリアで反響が良いか、売上がどれだけ上がっているかを正確に把握

- 関東市場への本格展開に向けたデータに基づく投資判断が可能に

CASE5. アグリテックにおける日栄インテック株式会社の事例

ビニールハウスや植物工場などのアグリテック業を手掛ける日栄インテック株式会社は、見積もり機能と柔軟なカスタマイズができるシステムの利用を始めて、DX推進をしてきました。画期的なシステムの機能は主な4つです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

| 見積もり機能 | コストと粗利をワンクリックで試算 | 複数パターンの利益シミュレーションを即座に比較 |

| テンプレート化 | 図面、仕様書、見積もりを案件ごとに呼び出し | 提案から受注までのスピード向上 |

| 履歴管理 | 誰が、いつ何を変えたか自動記録 | 後追いがラクになり確認時間を削減 |

| 権限制御設定 | 部門ごとに閲覧や編集権限を細かく設定 | 見せたい情報だけを安全に共有 |

半年〜1年以上の大型案件を扱っていますが、営業1名で年間3件だった処理能力を6件まで引き上げる目標を設定し、全社的なDX化が加速しています。

アグリテックの事例

- Excel、Word、CADで個別管理していたファイルを一気通貫のプロジェクト管理へ移行

- 4部門(営業、設計、施工管理、資材調達)が同じ案件画面で進捗をリアルタイムに把握

- 補助金有無や仕様差のパターン比較が見積もり画面上で即座に実現

- システムが自社フローに合わせてくれる柔軟さにより、思い描く業務管理を再現

DX化を推進できる3つのステップ

STEP1. 身近な業務課題を洗い出す

DX化を成功させる秘訣は、壮大な計画ではなく、小さな一歩から始めることです。まずは各部署で「なんとかならないかな」と感じている業務を書き出します。

業務の課題を書き出したの例

- 毎朝の売上集計に2時間もかかって、他の仕事が進まない

- 同じ情報を複数のシステムに何度も入力している

- 会議の資料準備だけで半日潰れてしまう

- お客様からの問い合わせ履歴が担当者しかわからない

こうした「小さなイライラ」こそがDX化につながります。課題を整理する際は、次の観点でチェックしてみましょう。

| チェック項目 | 確認内容 | 優先度の判断基準 |

|---|---|---|

| 頻度 | その業務は毎日発生するか? | 頻度が高いほど効果大 |

| 時間 | どれくらいの時間を費やしているか? | 月間20時間以上なら最優先 |

| ミスの可能性 | 人為的ミスが起きやすいか? | ミスの影響が大きい業務を優先 |

| 関係者数 | 何人が関わっているか? | 多くの人が関わる業務ほど改善効果大 |

STEP2. 小さく試して効果を実感する

DX化は無料や安価なツールで効果を実感できることも多いです。例えば、会議の日程調整ならGoogleカレンダーの共有から始めたり、Excelでの集計作業が大変ならGASの組み込んだりします。

営業日報を無料でIT化し、DX化をする例

- 紙の日報をGoogleフォームで入力する(無料)

- 入力データを自動でスプレッドシートに集計する(無料)

- 集計データから自動でグラフ作成する(無料)

- 必要に応じて専門ツールの導入を検討する

この方法なら、リスクを最小限に抑えながらDXを体感できます。実際に業務時間が削減され、ミスが減り、情報共有がスムーズになることを実感すれば、周囲の理解も得やすくなるでしょう。

STEP3. 周囲を巻き込み仲間を増やす

小さな成功を収めたら、その喜びを周囲と共有することが重要です。「日報の集計が自動化されて、毎朝30分早く営業活動を始められるようになった」という具体的な成果を、チーム会議で発表してみましょう。

| 対象者 | 発表内容 |

|---|---|

| 上司 | コスト削減効果と生産性向上の数値を提示する |

| 同僚 | 業務負担の軽減と残業時間の削減をアピールする |

| 部下 | スキルアップの機会とキャリアアップの可能性を説明する |

DX推進チームのような横断的な組織を作ることも効果的です。各部署から1名ずつ参加してもらい、月1回の情報交換会を開催。成功事例や失敗談を共有することで、会社全体のDXリテラシーが向上していきます。

意外と「うまくいかなかったら元に戻せばいい」という軽い気持ちが大切です。まずはツールやシステムを試してみて、DX化を成功に導きましょう。

全体を整備できるDXシステム

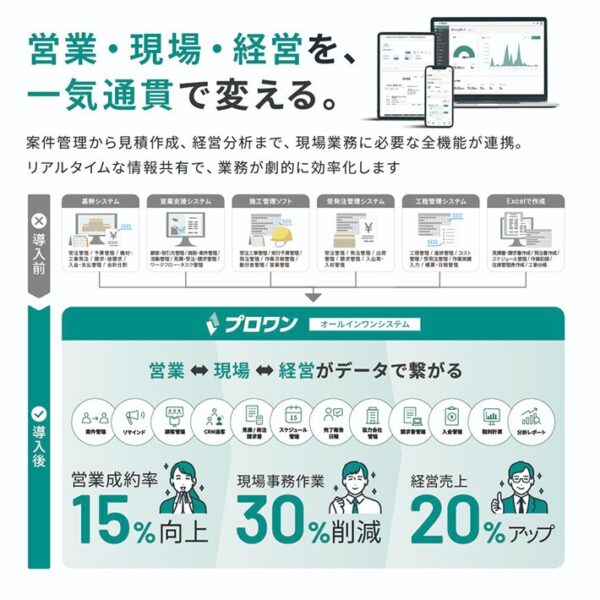

オールインワンで営業・現場・経営を変えるプロワン

プロワンは、営業・現場・経営までに必要な全機能を網羅し、一気通貫でデータがつながることが強みです。営業メンバーが登録した顧客情報や案件情報が、現場スタッフによって見積もり書や作業報告書になり、経理や経営層は請求書や入金状況、分析レポートで管理できます。

| 利用カテゴリ | 具体的な機能 |

|---|---|

| 営業 | 案件管理、リマインド、顧客管理、CRM連携 |

| 現場 | 見積もり管理、スケジュール、完了報告、協力会社連携 |

| 経営 | 請求管理、入金管理、個別原価計算、分析レポート |