「写真整理で残業することもある」

「現場を撮影してもすぐにアップできない…」

スマホに溜まった膨大な写真を前に、事務所でうんざりしていませんか。現場写真を撮影し、整理を自動化する仕組みから、他社の成功事例、自社に最適なアプリの選び方まで、アプリ導入への最短ルートを見ていきましょう。

CONTENTS

現場写真管理ソフトとは?3つのメリット

1. 撮影と同時に完了する写真の自動整理

1つの現場で撮った何十枚の写真をフォルダ分けするだけで、30分〜1時間かかることもあります。それが現場写真管理ソフトなら、撮影時に日時データやGPS情報を自動取得し、事前に設定した工事情報と紐づけることで、写真を撮った瞬間から整理が完了します。

例えば、基礎工事の配筋写真を撮影すれば、自動的に「○○マンション新築工事>基礎工事>配筋」というフォルダに格納されるため、後から探す手間も大幅に削減できるでしょう。

2. クラウド保存で容量無制限の写真管理

クラウド上で写真データを一元管理することにより、スマホの容量不足に悩まされることもなくなります。現場監督が使用する端末の平均的な写真保存枚数は約3,000枚と言われていますが、クラウド管理により実質無制限の保存が可能です。

施工前と施工後の写真も含め、過去の現場写真もすべてクラウド上に保管されるため、必要な時にいつでもアクセスできる環境が整います。

3. リアルタイムの情報共有で連携を強化

工事現場と事務所、発注者との間でリアルタイムに写真を共有できることは、現場で撮影した瞬間から関係者全員が写真を確認できるため、意思決定のスピードが格段に向上します。

| 従来の写真共有 | 現場写真管理ソフト |

|---|---|

| 1. 現場から事務所に戻る | 1. 現場から直接写真共有 |

| 2. 写真を印刷 | 2. オンラインで即座に対策協議 |

| 3. 関係者を集めて打ち合わせ | 3. 工期遅延リスクを最小限に |

また従来のExcelやWordでの報告書では、写真の貼り付け、サイズ調整、説明文の追加といった単純作業に多大な時間を費やしていました。現場写真管理アプリを使用すれば、撮影した写真はすでに工程別に整理されているため、必要な写真を選択してテンプレートを選ぶだけで、見栄えの良い報告書が自動生成されます。

現場写真管理ソフトの成功事例

CASE1. 木材・設備工事における株式会社ハママツの事例

九州を中心に木材販売と薪ストーブ・暖炉の設置事業を展開する株式会社ハママツは、現場写真の管理機能がある業務管理システムを導入し、写真を中心とした情報共有がスピーディーにできるようになりました。システムによる主な効果は次のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 写真・ファイル管理 | 現場調査時の写真を案件ごとにアップロード | リアルな現場情報を全社員が即座に把握可能 |

| マルチデバイス対応 | スマホやタブレットから現場写真を直接登録 | 現場からの即時情報共有が実現 |

| 顧客情報への写真紐付け | 顧客ごとに過去の現場写真を一元管理 | 重複確認の解消と対応品質向上 |

| コメント機能との連携 | 写真に打合せ内容をコメントで付加 | 視覚情報と文字情報の統合管理を実現 |

13名の従業員全員が現場写真付きの案件情報を把握できる体制となって、担当者不在時の対応不可という課題を解消しています。クラウドシステムの利点を活かし、デバイスを選ばない情報アクセスにより、現場と事務所間の連携が向上しました。

木材・設備工事の事例

- 現場調査時の写真共有により、お客様への重複確認が不要となり信頼関係が向上

- 過去の施工写真の検索が容易になり、見積もり作成の精度と速度が改善

- 視覚的な情報共有により、新規事業の薪ストーブ設置における現場確認が効率化

- 写真データの一元管理により、複数事業間での情報活用が可能に

CASE2. 消防設備工事における真弓興業株式会社の事例

消防設備の設計・施工・保守で60年以上の実績を持つ真弓興業株式会社は、写真管理機能がある案件管理システムを使って、写真を含む情報管理体制を大幅に改善しました。このシステムの特徴は以下のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 写真管理 | 案件ごとに現場写真を整理して保存 | 必要な写真データの検索時間を大幅短縮 |

| ファイル集約管理 | 写真とファイルを1つの案件に統合 | 紙ベースの資料管理から完全デジタル化 |

| コメント追加 | 写真に直接メモや指示を記載 | 現場と営業間の情報伝達ミスが解消 |

| リアルタイム共有 | 撮影した写真を即座に全部署で閲覧可能 | 対面やメールでの確認作業が不要に |

営業3部とメンテナンス部、東京支社を含む全拠点では、業務管理システムにより紙ファイリングによる写真と書類の紛失リスクをゼロにしています。これまで机上で行方不明になることもあった重要な現場写真や資料が、確実に管理できるようになりました。

消防設備工事の事例

- 手書きの文字が読みにくく、内容確認に時間がかかる

- Excelへの転記作業で二重入力のミスが頻発

- 過去の日報を探すのに膨大な時間を要する

- 複数現場の状況を横断的に把握することが困難

- 月次報告書の作成に3日以上かかることも

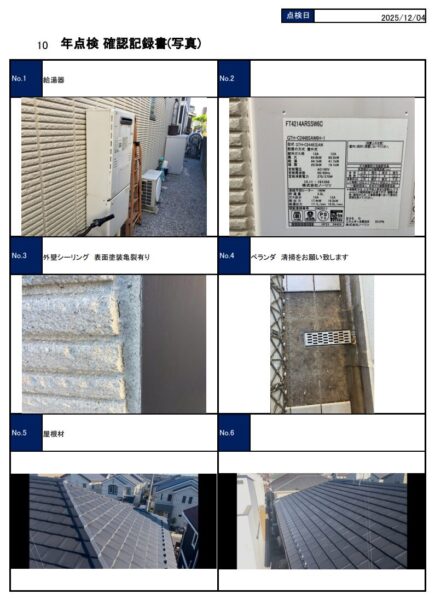

CASE3. 原状回復工事における住宅工事会社の事例

賃貸物件の原状回復工事を手がける住宅工事会社は、現場写真の管理機能があるオールインワンシステムによって、2024年問題への対応と直行直帰体制の実現という事業基盤の変革を達成しました。具体的なシステムの活用方法は主に4つです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 現場写真アップロード | スマホから直接写真を登録 | 事務所への帰社が不要になり直行直帰を実現 |

| 写真トリミング・編集 | 現場で撮影した写真をその場で編集 | 写真処理の作業時間を大幅削減 |

| 工事完了報告書への自動連携 | 撮影写真を報告書に即座に反映 | 報告書作成の手間とタイムラグを解消 |

| クラウド型写真管理 | どこからでも写真データにアクセス可能 | 顧客へのレスポンス速度が向上 |

社員8名と数名のパートタイマーで運営する同社では、写真アップロードのための事務所帰社が不要となり、現場で完結、全社員の働き方改革を実現しています。

原状回復工事の事例

- 現場での写真撮影から工事完了報告書への掲載まで、すべて現場で完結

- 写真のトリミングやアップロード作業のための残業時間が解消

- 写真データの即時共有により、顧客への迅速な報告体制を構築

- モバイル端末からの写真管理により、施工作業への集中度が向上

失敗しない現場写真管理ソフトの選び方

1. 現場で使いやすい操作性をチェック

現場写真管理ソフトを選ぶ際、重要なのは現場作業員が迷わず使える操作性です。実際の導入前には、以下のポイントを必ず確認しましょう。

操作性の重要チェック項目

- 起動から撮影まで3タップ以内で完了するか

- 軍手を着用した状態でも操作可能な大きなボタン設計か

- オフライン環境でも基本機能が使えるか

- 画面の明るさ調整で炎天下でも見やすいか

- バッテリー消費が激しすぎないか

特に60代のベテラン職人でも使いこなせるシンプルさは大切です。実際に導入企業の多くが、まず少人数でトライアルを利用して、現場の反応を確認してから本格導入を決定しています。画面遷移が複雑だったり、専門用語が多すぎたりするアプリは、現場での定着率が低い傾向にあります。

2. 業務に合った機能の過不足を見極める

自社の業務内容に最適な機能を持つアプリを選ぶことで、投資対効果を最大化できます。必要な機能が不足していても、逆に使わない機能が多すぎても、現場の負担になってしまいます。

| 業種・規模 | 必須機能 | あると便利な機能 |

|---|---|---|

| 住宅建築(小規模) | 電子小黒板、自動整理、簡易報告書 | 図面連携、見積連携 |

| 土木工事(中規模) | GPS記録、電子納品対応、複数現場管理 | 3D測量連携、ドローン画像対応 |

| プラント建設(大規模) | 大容量対応、詳細な権限管理、API連携 | AI画像解析、BIM連携 |

例えば、戸建て住宅を中心に手がける工務店であれば、シンプルな電子小黒板機能と基本的な報告書作成機能があれば十分です。一方、公共工事を多く手がける企業では、国土交通省の電子納品要領への準拠が必須となります。

3. 会社の規模と予算で選ぶ

現場写真管理ソフトの料金体系は、利用人数や機能によって大きく異なります。自社の規模と予算に見合ったプランを選ぶことが、長期的な運用成功の鍵となります。一般的な料金体系は以下のとおりです。

| 対象規模 | 月額料金 | 初期費用 | 主な特徴 |

| 小規模事業者向け (従業員10名以下) | 5,000~15,000円 | 0~50,000円 | 基本機能に絞った低価格プラン |

| 中規模企業向け (従業員50名以下) | 30,000~80,000円 | 100,000~300,000円 | カスタマイズ可能、サポート充実 |

| 大規模企業向け (従業員50名以上) | 100,000~ | 500,000円~ | 完全カスタマイズ、専任サポート付き |

コスト削減効果を考えると、月30時間の残業削減で約10万円の人件費削減が見込めるため、多くの企業で3〜6ヶ月で投資回収が可能です。

4. サポート体制とセキュリティの確認

導入後のトラブル対応や、セキュリティ面での安心感は、業務継続性の観点から極めて重要です。24時間365日のサポート体制があるか、データのバックアップ体制はどうなっているかを必ず確認しましょう。

セキュリティのチェック項目

- ISO27001(情報セキュリティ)認証の取得有無

- データセンターの所在地と冗長化体制

- 通信の暗号化(SSL/TLS)対応

- アクセス権限の細かな設定可否

- 定期的なセキュリティ監査の実施状況

特に公共工事を扱う企業では、情報漏洩は会社の信用を失墜させる重大事故につながるため、セキュリティ対策は妥協できません。また、万が一のデータ消失に備えて、ローカルバックアップ機能があるアプリを選ぶことも重要です。

おすすめの現場写真管理ソフト

アプリ1. シンプル操作の初心者向けソフト

PhotoManager 20は現場写真の管理に特化した25年間以上も使われているソフトウェアです。スマホで撮影して、オンラインストレージを介して、自動で整理整頓されます。事前に施工管理情報を入力しておくと、自動でその内容も反映されます。

国土交通省の土木設計業務等の電子納品要領(令和6年3月版)に対応しており、1年間はフリー版を試せることが魅力です。

※ 2026年1月時点

アプリ2. 電子黒板機能が充実したアプリ

電子小黒板PhotoManagerはスマホに不慣れな方でもシンプルな操作性で直感的に使えます。現場写真の管理・共有、日報・報告書作成はもちろん、工事情報や黒板設定といった現場に必要な基本機能が絞り込まれています。

最大の特徴は、国土交通省の改ざん検知に対応している点です。導入企業からは「70代の職人でもすぐに使えた」といった声も多く、ITツールの導入に不安がある企業に適しています。

※ 2026年1月時点

蔵衛門工事黒板は電子小黒板機能の充実に強みを持つアプリです。国土交通省のデジタル写真管理情報基準の準拠はもちろん、J-COMSIA(建設情報標準化委員会)の改ざん検知機能にも対応しており、撮影した写真の信憑性を担保できます。

GPSで位置情報を取得しますし、3,000種類以上の黒板テンプレートやカスタマイズ性の高さも特徴です。

※ 2026年1月時点

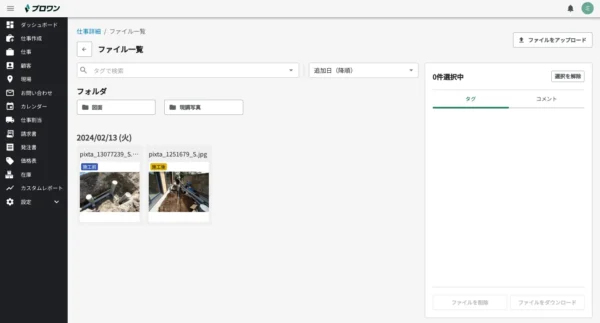

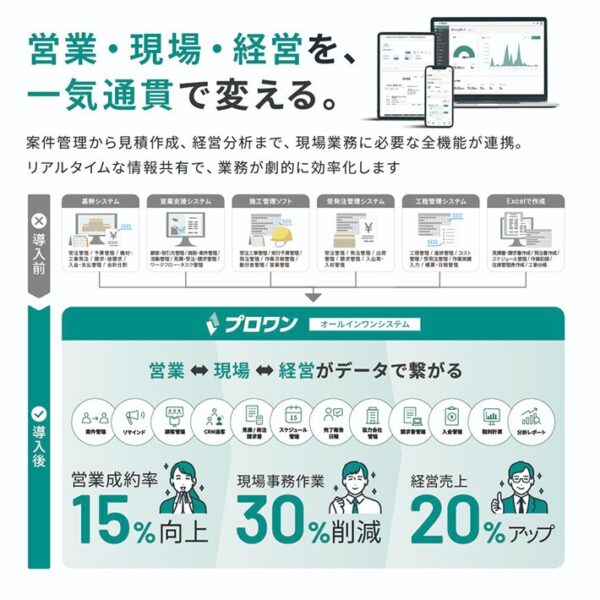

アプリ3. 容量無制限で写真・動画が管理できるシステム

プロワンは、施工写真の撮影から整理、報告書作成、経営分析まで、現場のデータを一元管理し、業務全体の効率化と品質向上を実現するクラウドシステムです。写真や動画の容量は無制限で登録できます。

プロワン導入前は、現場写真がSDカードや個人のスマホに散在し、報告書作成時の写真探しに膨大な時間を費やし、過去の施工実績写真も活用できていませんでした。プロワン導入後は、撮影した写真が自動的にクラウドにアップロードされ、案件、日付、場所で自動仕分けされるようになります。

現場写真管理ソフト導入時によくある質問

──無料トライアルで確認すべきことは?

ほとんどの現場写真管理ソフトが提供する30日間の無料トライアルを活用し、自社に最適なアプリを見極めることが重要です。トライアル期間中は、晴天時だけでなく雨天時や薄暗い環境での撮影を試し、ITに疎い従業員の使用感も確認しましょう。

無料トライアルのチェックリスト

- 全従業員が問題なく基本操作できるか

- 自社の報告書フォーマットに対応できるか

- 既存システムとの連携は問題ないか

- サポートの対応速度と品質は十分か

- 想定する写真枚数でも快適に動作するか

──オフライン環境でも使えるか?

山間部やトンネル内など電波の届かない現場は、建設業界の日常的な課題です。優れた現場写真管理ソフトは、オフライン環境でも写真撮影、電子小黒板、写真整理といった基本機能が使えます。インターネット接続が復活すれば自動的にクラウドと同期され、データ消失リスクはありません。

ただし、アプリによってオフライン機能の充実度は異なるため、導入前に実機確認が必要です。特に地下工事が多い企業では、オフライン機能を最優先に選定すべきです。

──導入時のデータ移行はどうするのか?

既存データの新アプリへの移行に不安を感じる企業は多いですが、ほとんどのベンダーが移行支援サービスを提供しており、技術的な心配は不要です。一般的な移行プロセスは以下のとおりです。

データ移行の標準的な流れ

- 既存データの棚卸し(通常1〜2日)

- 移行計画の策定(ベンダーと共同で実施)

- テスト移行の実施(一部データで動作確認)

- 本番移行の実行(週末などを利用)

- 移行後の動作確認(全スタッフで確認)

過去3年分のデータ(約10万枚の写真)を移行した企業の事例では、準備から完了まで2週間程度で完了しています。移行期間中も既存システムは使用可能なため、業務への影響は最小限に抑えられます。

──セキュリティ対策は万全か?

建設業界では設計図面や施工写真が企業機密となるため、現場写真管理ソフトのセキュリティ対策が不可欠です。対策が不十分な場合、情報漏洩による取引停止や損害賠償のリスクがあります。

信頼できるアプリは以下のセキュリティ対策を実装しています。

セキュリティのチェック項目

- 256ビットAES暗号化による通信保護

- 二要素認証によるなりすまし防止

- IPアドレス制限による不正アクセス防止

- 操作ログの完全記録と監査機能

- 定期的な脆弱性診断と対策

データの保管場所は重要です。国内のデータセンターで管理されているアプリを選ぶことで、海外へのデータ流出リスクを回避できます。