「見積書と請求書を別で管理している」

「データ更新しても、全部に反映されない」

非同期でデータを更新していることに違和感を覚えつつも、業務改善に踏み出せない人も多いです。そこで一元管理がもたらすメリットから、他社の成功事例、失敗しない導入ステップ、自社に最適なツールまでを一つひとつ確認していきましょう。

CONTENTS

一元管理とは?得られる5つのメリット

一元管理とは、組織内に点在しているさまざまな情報やデータ、業務プロセスを1つの場所やシステムに集約し、統合的に管理する仕組みのことです。各部門がそれぞれ独自のExcelファイルで管理していた顧客情報を、全社共通のデータベースに統合するケースがその典型例でしょう。

実際に一元管理を導入することで、企業は以下の5つの重要なメリットを享受できます。

| メリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| データの整合性確保 | 重複入力や転記ミスがゼロになり、経営判断ができる |

| 業務効率の向上 | 情報を探す時間が削減し、工数そのものを節約できる |

| 意思決定の迅速化 | リアルタイムの情報共有で、市場変化へ素早く対応する |

| セキュリティ強化 | アクセス権限の統一で情報漏洩リスクを最小化する |

| コスト削減 | システム維持費が低減し、全体のIT投資を最適できる |

散在する情報が集約され業務が効率的に

「営業部の売上データはAさんのパソコン」「在庫情報は倉庫のExcel」「顧客からのクレームは紙のファイル」といった状態では、1つの案件の情報がどこかで変化しますし、全体把握だけでも時間がかかってしまいます。

そこで一元管理を実現すると、必要な情報すべてが1カ所に集約されるため、情報の矛盾や抜け漏れがなくなって、住所変更などの更新も1回で済みます。検索や照合にかかる時間も大幅に削減されるでしょう。

リアルタイムの情報共有で判断が迅速に

顧客からの要望に対応する際、「在庫状況、生産能力、配送スケジュール」といった情報を瞬時に確認できると、受注の可能性が高まります。一元管理システムでは、営業担当者が顧客先で商談中でも、スマホやタブレットから最新の在庫状況を確認し、その場で納期の約束ができます。

また、経営層にとっても大きなメリットがあります。各部門の数値をダッシュボードで一覧表示することで、問題の早期発見と迅速な意思決定が可能になります。月末まで待たなければわからなかった売上動向も、時間単位で把握できることはメリットです。

一元管理の必要度チェックリスト

一元管理ができる仕組みを検討するためにも、まずは現在の業務環境に潜む課題を必要度チェックリストで振り返ってみましょう。

| 診断項目 | リスクレベル |

|---|---|

| 同じデータを複数の部署で別々に入力している | 高(データ不整合、二重入力のムダ) |

| 最新の情報がどこにあるか探すのに10分以上かかることがある | 中(業務遅延、意思決定の遅れ) |

| Excelファイルのバージョン管理で混乱が生じている | 高(先祖返り、最新版の喪失) |

| 部署間での情報共有に時間がかかり、タイムラグが発生している | 中(認識齟齬、機会損失の発生) |

| システムやツールが部門ごとにバラバラで統一されていない | 高(データ連携不可、運用コスト増大) |

| 月次報告書の作成に丸一日以上かかっている | 中(集計作業の非効率、分析の遅れ) |

| 顧客からの問い合わせに即答できないことが多い | 高(顧客満足度の低下、機会損失) |

| 在庫と受注のミスマッチによる機会損失が発生している | 高(販売機会の損失、過剰在庫リスク) |

| 承認プロセスに時間がかかり、業務が滞ることがある | 中(ビジネススピードの低下) |

| 引き継ぎ時に必要な情報がまとまっておらず苦労する | 高(業務の属人化、引継ぎコスト増大) |

3つ以上当てはまる場合は一元管理の導入を検討すべきタイミング、5つ以上該当する場合は生産性の改善が必要な可能性が高いです。

一元管理で生産性が向上した事例3選

CASE1. 建物修繕におけるジャパンホームシールド株式会社の事例

建物修繕や地盤調査、建物検査を手掛けるジャパンホームシールド株式会社は、協力会社管理システムを導入し、自社、ビルダー、協力会社間のバラバラだった情報管理を一元化しました。このシステムの特徴は以下のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

| 情報管理の一元化 | 自社、ビルダー、協力会社との情報管理を1システムに統合 | スムーズな情報連携が可能に |

| 業務フォーマット化 | 転記作業や書類作成などの事務作業をシステム上で完結 | あらゆる事務作業が大幅に減少 |

| カンバンボード | 案件の進捗状況(ステータス)を可視化 | 案件の遅延を事前に察知 |

| 協力会社との情報連携 | 複数のシステムを跨がず、1システムで業務管理 | 協力会社管理の時間と手間が不要に |

転記や集計といった事務作業が効率化されたことにより、当初の事務員想定数よりも半分の人員で業務が回るオペレーションとなりました。

建物修繕の事例

- 管理システムが分散し、転記や集計作業に費やしていた莫大な時間を削減

- 拠点ごとにデータの入力形式や内容が異なり、分析ができなかった状況を解消

- 案件のステータスが「ぱっと見でわかる」ようになり、1件1件の進捗確認が不要に

- 建物検査事業とのデータ連携による、将来的な管理工数の大幅な削減を期待

CASE2. 空調設備における株式会社浅岡メンテナンスの事例

空調設備業を手掛ける株式会社浅岡メンテナンスは業務管理システムを使って、個々の担当任せだった情報管理をあらためて、業務全般を一本化しました。具体的なシステムの活用方法は主に4つです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

| 顧客管理 | 過去の仕事内容や資料を案件ごとに保存 | 顧客情報を遡れない問題が解消 |

| カレンダー | ホワイトボード管理を廃止し、リアルタイムでスケジュールを管理 | 予定のダブりがなくなり、会社への電話確認が不要に |

| スマホ対応 | 現場作業者がスマホで住所を即時確認 | 現場作業者の利便性が向上 |

| 業務全般の一元管理 | 依頼受領、見積もり、請求、入金管理までをシステムに移行 | 請求管理まで各案件担当者が対応可能に |

同社は従来、Accessで構築したシステムやホワイトボードで情報を個別に管理していましたが、新システムへの移行により業務全般を一元管理できるようになります。これにより、各案件担当者が請求管理まで完結できる体制が整い、業務負荷が軽減されました。

空調設備の事例

- 顧客情報や過去の仕事内容を探す多様なプロセスが不要に

- 個人任せだった法的書類(フロンガス、産廃関連)をシステムで把握可能に

- ホワイトボードでは困難だったリアルタイムのスケジュール共有を実現

- 顧客情報を遡れず住所を再度聞くといった非効率な対応を解消

CASE3. 設備工事における株式会社ライフスクエアの事例

情報通信サービスや設備工事を手掛ける株式会社ライフスクエアは、案件管理システムによって分散していた営業から工事完了までの業務を一元管理しました。システムによる主な効果は次のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

| 営業から工事完了までの一元管理 | 案件情報、帳票類、各工事の写真を紐づけて管理 | 情報が分散せず、過去の情報確認の手間が省ける |

| カンバンボード | 案件の進捗状況を可視化 | 対応の抜け漏れや機会損失を防ぎ、売上見込みも把握可能に |

| ファイル管理 | 工事ごとに大量の写真を撮影・管理 | 情報が案件と紐づき、過去の工事内容の確認が容易に |

| 現場での帳票作成 | 現場にて報告書などの書類を作成 | オフィスに戻っての作業がなくなり、効率化を実現 |

従来は案件管理が各担当者任せで、帳票類や写真も別々に管理されていましたが、システム導入により情報が紐づけられました。これにより、対応漏れや機会損失につながりやすい状態を解消し、部署間の連携スピード向上も実現しています。

設備工事の事例

- 案件管理が各担当者任せで、進捗把握に都度確認が必要だった状態を解消

- Excelの帳票類やGoogleドライブの写真が分散し、確認に手間がかかっていた状況を改善

- 人力に頼っていた部署間の情報共有や連携が、システム通知によりスピードアップ

- 現場で書類作成ができずオフィスに戻る必要があった非効率を解消

一元管理の始めるための3ステップ

STEP1. 課題を洗い出し目的を明確にする

全部門へのヒアリングを行い、現状の課題を正確に把握します。管理職だけでなく、現場スタッフの声を聞くことが重要です。「情報探しにかかる時間」「ミスが発生しやすい場面」など具体的な質問を投げかけ、課題を定量的に可視化しましょう。

次に、一元管理で達成したい目的を明確に定義します。「業務効率を上げる」という曖昧な目標ではなく、「月次レポート作成時間を50%削減」「在庫保管コストを30%削減」といった測定可能な数値目標を設定することで、導入後の効果測定が可能になります。

STEP2. 一元管理の対象を1~2つに絞る

今度は一元管理の対象範囲を定める段階です。すべての業務と情報を1度に統合しようとすると、プロジェクトが肥大化し、かえって混乱を招くことになります。

対象業務の選定基準

- 複数部門が関わる業務であること

- 情報の更新頻度が高い業務であること

- ミスや遅延による影響が大きい業務であること

- 現状で最も非効率だと認識されている業務であること

これらの基準に基づいて優先順位をつけ、最初は1〜2つの業務に絞ってスタートすることをおすすめします。例えば「受注管理」から始めて、うまくいったら「在庫管理」「顧客管理」と段階的に拡張していくアプローチが有効です。

STEP3. いくつかツールを選んで評価する

最後のステップは、目的と対象業務に最適なツールの選定です。市場には数多くの一元管理ツールが存在しますが、自社にとって最適な選択をするためには、5つのポイントを押さえましょう。

| 項目 | 具体的な効果 |

|---|---|

| 機能の適合性 | 必要な機能が過不足なく備わっているか |

| 操作性 | ITリテラシーが高くない社員でも使いこなせるか |

| 拡張性 | 将来的な業務拡大に対応できるか |

| コスト | 初期費用と運用費用が予算内に収まるか |

| サポート体制 | 導入時と運用時のサポートが充実しているか |

ツールを選定したら、いきなり全社展開するのではなく、パイロット運用から始めます。最初の成功事例が社内に広まることで、他部門の協力も得やすくなり、全社展開がスムーズに進むでしょう。

目的別で選ぶおすすめ一元管理ツール

ツール1. 顧客と営業活動を管理するCRM・SFA

CRM(顧客関係管理)とSFA(営業支援システム)は、顧客の基本情報、商談履歴、問い合わせ内容、購買履歴などがすべて1つのプラットフォームに集約されます。営業担当者が変わっても、過去の経緯を踏まえた適切な対応が可能です。

| ツール名 | 強み | 適した企業規模 | 参考価格帯 |

|---|---|---|---|

| Salesforce | 高いカスタマイズ性と豊富な連携機能 | 中堅〜大企業 | 1ユーザー月額3,000円〜 |

| HubSpot | マーケティング機能との統合 | スタートアップ〜中堅 | 1ユーザー月額5,400円~ |

| Zoho CRM | コストパフォーマンスの高さ | 小規模〜中堅 | 1ユーザー月額1,680円〜 |

営業プロセスの複雑さと将来的な拡張性を考慮するなら高機能なツールが適しています。ただし、BtoC企業で顧客数が多い場合は、シンプルで処理速度の速いツールのほうが使いやすいでしょう。

※ 2026年1月時点

ツール2. 経営資源を最適化する基幹システムERP

ERP(統合基幹業務システム)は、企業の経営資源全体を統合的に管理するための大規模なシステムです。会計、人事、生産、物流、販売など、企業活動のあらゆる領域をカバーします。

| ツール名 | 強み | 適した企業規模 | 参考価格帯 |

| Oracle NetSuite | ERP、CRM、Eコマースまでを単一システムで統合管理できる | 中堅〜大企業 | 要問い合わせ |

| Microsoft Dynamics 365 Business Central | 財務、販売、サプライチェーン管理など包括的な機能 | 中小〜中堅企業 | 1ユーザー月額11,994円~ |

| マネーフォワード クラウドERP | 会計、経費精算、人事給与などバックオフィス業務の効率化に特化 | 中小〜中堅企業 | 要問い合わせ |

ERPの最大の特徴は、データの一貫性と即時性です。例えば、営業部門が受注を入力すると、その情報が即座に生産計画、在庫管理、会計処理に反映されます。これにより、部門間の情報のズレがなくなり、経営判断の精度が格段に向上します。

※ 2026年1月時点

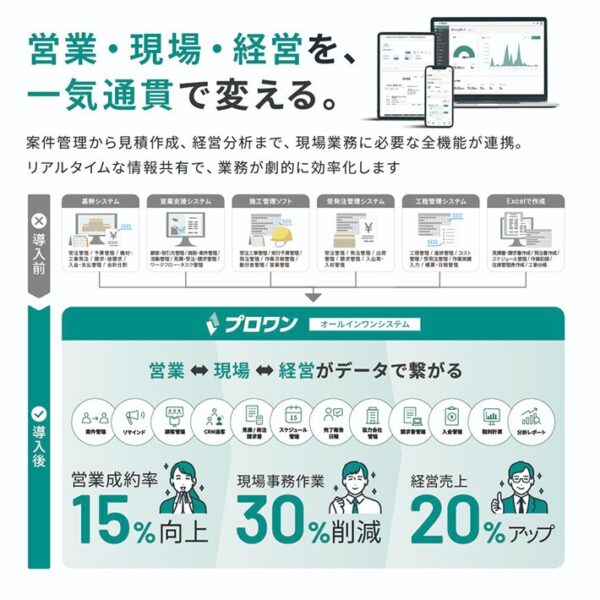

ツール3. 営業から経営までがつながる業務管理システム

プロワンは、顧客管理から案件進捗、原価計算、請求処理まで、現場業務に関わるすべてのデータを1つのプラットフォームで一元管理。リアルタイムな情報共有により、組織全体の意思決定を加速させます。

| 利用カテゴリ | 具体的な機能 |

|---|---|

| 営業 | 顧客データ一元管理、案件進捗の可視化、履歴データに基づく最適提案、受注予測分析 |

| 現場 | スマホでの作業報告、見積もり、発注、施工データの統合管理、協力会社との情報共有 |

| 経営 | 部門別収支の一元把握、リアルタイム経営ダッシュボード、原価と利益の自動集計 |

導入前は、顧客情報はExcel、案件管理は別システム、請求は手作業と、各部門でバラバラのツールを使用し、データの整合性確認に多大な工数がかかった会社も、プロワン導入により、すべての業務データが2つのシステムに集約され、部門間の情報共有が自動化されました。