「日報作成で残業だった…」

「現場に変更が伝わっていなかった」

現場の負担を減らせることはわかっていても、導入時のクレームやコストを思うと、今一つ踏み出せない人も多いです。そこで、現場管理アプリのメリットから、導入事例、自社に適したアプリの選び方、おすすめアプリまで、具体的なステップを1つずつ見ていきましょう。

現場管理アプリとは?業務効率化を実現

現場管理アプリとは「顧客管理、案件管理、スケジュール確認、写真管理、日報作成」などの現場業務を、スマホやタブレットで効率化するためのツールです。従来の紙やExcelで起こっていた情報伝達のミスや作業の重複を防ぎ、現場作業員、管理者、協力会社など、すべての関係者の業務負担を減らします。

1. リアルタイムな情報共有ができる

現場管理アプリのメリットは、情報共有のタイムラグがなくなることです。設計変更があった場合、従来は電話連絡やメールで関係者への個別連絡が必要でした。しかし、現場管理アプリなら現場の作業員全員が最新情報を確認でき、伝え漏れや聞き間違いのリスクも回避できます。

| 従来の情報共有 | 現場管理アプリ |

|---|---|

| 情報変更から現場反映までタイムラグが発生 | リアルタイムで即反映 |

| 電話・FAX・メールでの個別連絡 | アプリ内で一斉通知 |

| 古い情報で作業してしまうリスク | 常に最新情報を全員が確認可能 |

| 現場に行かないと状況がわからない | どこからでも進捗を確認 |

2. 報告書作成の時間を節約できる

書類作成は多くの現場で負担になっています。現場管理アプリでは作業内容や進捗状況を簡単に入力するだけで、日報のフォーマットに成形されます。写真は撮影時に紐づけしておけるために自動的に挿入されて、わずか数分で日報作成が完了します。

書類作成の労力削減例

- 定型フォーマットへの自動入力でゼロから文章を入力する必要がない

- スマホで撮影した写真を工事情報と紐づけて保存できる

- 作業員それぞれが入力した内容を、管理者が1つの報告書にまとめられる

- 労務管理機能と連携すれば、作業時間の集計も自動化できる

3. 現場の進捗や品質が可視化できる

現場管理アプリは、現場の進捗や品質、安全状況を的確に把握できる機能を提供しています。また、遠隔臨場機能などがある場合は、離れた場所からでも現場確認や指示出しが可能。移動時間とコストを削減しながら、現場管理の精度を高められます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 進捗管理 | 工程表と進捗を視覚的に比較し、遅延を早期発見できる |

| 品質管理 | チェックリスト機能により検査項目の漏れを防止する |

| 安全管理 | KY活動の記録やヒヤリハット事例の共有が容易になる |

現場管理アプリの成功事例3社

CASE1. 新築・リフォームにおける大和ハウスウッドリフォームの事例

新築・リフォーム事業を展開する大和ハウスウッドリフォーム株式会社は、顧客情報や案件情報を一元管理できる現場管理アプリを導入し、既存システムへの二重入力と手動のデータ反映作業を解消しました。このシステムの特徴は以下のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

| 一気通貫の案件管理 | 集客からアフターフォローまで統合管理 | 部門間の情報連携がスムーズに |

| 標準機能による設計の柔軟性 | 自社の業務フローに合わせてカスタマイズ | 既存の業務フローを大きく変えずにシステム移行を実現 |

| BI機能(レポート機能) | 売上見込みや個人実績をリアルタイム可視化 | 経営状況や営業担当者の立ち位置を随時把握可能に |

| スマホアプリの操作性 | 外出先でも案件情報を更新可 | 営業活動の効率化と顧客対応の迅速化 |

二重入力がなくなることで余計なチェック作業も不要となり、どの情報を見ても同じ状態が保たれる体制を構築しました。これにより、営業と経理は作業工数を削減し、その時間をお客様と向き合う時間に充てることができます。

新築・リフォームの事例

- 毎月約300件の案件において、基幹システムとSFAの分断による手動データ反映作業が解消

- 複数システムへの二重入力による工数増加と入力ミスのリスクが削減

- 月次でしか把握できなかった個人実績がリアルタイムで確認でき、営業担当者のモチベーション向上に寄与

- 契約後の膨大な事務作業が解消され、本来の営業活動に集中できる環境を実現

CASE2. エネルギー・プラント設備工事における阪和の事例

エネルギー・プラント設備工事を手掛ける株式会社阪和は、紙ベースで行われていた業務をデジタル化できる現場管理アプリを使って、ISO9001導入で生じた現場の業務負担と情報の重複などの非効率な作業を改善しました。具体的なシステムの活用方法は主に4つです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| タスクの見える化 | 仕事の進捗状況を可視化 | 正確な情報をタイムリーに把握できる |

| 現場特化の管理項目 | 品質基準が高い原子力チームから導入 | 厳しい項目管理を網羅し現場業務を効率化 |

| 入口から出口までの幅広いカバー | 案件管理から完了まで一元管理 | 業務全体の流れを統合的に管理できる |

| フォーマットの明確性 | 決まったフォーマットに業務を落とし込む | 自社業務のデジタル化をイメージしやすく実現 |

少子化による採用難の中でも、デジタルツールの刷新で現場の疲弊を取り除く体制を構築しています。品質基準が最も高い原子力関連の項目管理を網羅し、他の民間や火力の案件にも対応できる仕組みを確立しました。

エネルギー・プラント設備工事の事例

- 紙ベースで行われていた全業務のデジタル化により、現場の管理負担を軽減

- ISO9001導入で増大した管理項目を効率的に運用し、現場の疲弊を解消

- 品質基準が厳しい原子力チームから導入し、1年後に全社展開を予定

- 情報の重複などの非効率な作業を削減し、建設業界でのデジタル化を実証

CASE3. 電気・空調工事におけるヤンテックの事例

電気・空調工事のヤンテック株式会社は、現場アプリ機能のある業務管理システムによって、書類のアナログ管理による情報の点在化と、部署ごとのシステムによる業務の不透明さをなくしました。システムによる主な効果は次のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 情報の一元化 | すべてのデータを一箇所で管理 | 情報整理の時間を大幅に削減 |

| 検索性の高さ | 過去の案件情報や担当者を即座に検索 | 見たい情報がいつでもすぐに確認できる |

| リアルタイム進捗把握 | 出先で見積もりや工事の写真を確認 | スマホがあれば外出先で対応可能 |

| 見積もりテンプレート | テンプレートを活用した見積もり作成 | 最短1分で見積もり作成 |

書類管理や事務作業を削減することで外勤や残業時間を減らし、働き方改善と人手不足解消を目指しています。

電気・空調工事の事例

- 書類のアナログ管理から脱却し、過去の案件情報を検索ですぐに確認できる体制を構築

- 部署ごとに異なるシステムを使用していた状態から一元管理へ移行し、業務の透明性が向上

- 原価管理や細かい書類作成を削減し、外勤や残業時間の削減を実現

- テンプレート活用により一から書類を作る手間がなくなり、働き方が改善

自社に合う現場管理アプリの選び方

STEP1. 会社の課題から必要な機能を洗い出す

自社が本当に解決したい課題を明確にすることです。「なんとなく便利そうだから」という理由で導入すとると、現場に定着せずに、結局使われなくなってしまいます。以下の観点から現状を分析しましょう。

現状を分析するフロー

- どの作業に最も時間を取られているか

- ミスや手戻りが多い業務は何か

- 情報共有で問題が起きやすい場面はどこか

- 無駄な経費が発生している部分はどこか

例えば、写真管理に時間がかかっているなら「写真管理機能が充実したアプリ」を、協力会社との連携に課題があるなら「外部共有機能が優れたアプリ」を検討します。また、あれもこれもと機能を求めると、操作が複雑になりかえって使いにくくなります。

STEP2. 現場の誰もが使える操作性か

高機能なアプリでも、現場作業員が使いこなせなければ意味がありません。以下の操作性をチェックしましょう。

操作性のチェックポイント

- スマホでの操作が直感的か

- 入力項目が最小限に絞られているか

- 音声入力や写真での記録が可能か

- オフライン環境でも基本機能が使えるか

- 画面遷移が少なく、目的の機能にすぐたどり着けるか

導入前には無料トライアルを実施することをおすすめします。管理者だけでなく、現場の作業員にも試用してもらい抵抗なく使えるか確認しましょう。

STEP3. 費用とサポート体制を確認する

現場管理アプリの料金体系は月額制のものが主流ですが、初期費用や追加費用も含めて総合的に検討します。

| 確認項目 | 詳細 |

|---|---|

| 初期費用 | 導入支援、初期設定、データ移行費用の有無 |

| 追加費用 | ストレージ容量、機能追加、カスタマイズ費用 |

| 月額費用 | ユーザー数による変動、最低利用期間の有無 |

| 契約条件 | 解約条件、既存データの引き継ぎ可否 |

また、導入支援から運用開始後のトラブル対応まで、手厚いサポートがあるかどうかで定着率は大きく変わります。電話サポートの対応時間、研修の有無、操作マニュアルの充実度なども確認しましょう。

おすすめの現場管理アプリ3種類

1. 完全無料で利用できる施工管理アプリ

コストをかけずに業務効率化を始めたい方におすすめの完全無料で利用可能な施工管理アプリです。導入のハードルが低く、手軽に試せる点が魅力です。

| アプリ名 | 特徴 | ポイント |

| テラ施工管理 | 無料で利用できる必要最小限の機能に絞ったシンプルなアプリ | 多くの機能は必要ない中小企業や個人事業主に向いている |

| クラフタ | 広告収益により運営されているため、初期費用と月額費用ともに完全無料で利用できる | LINEに近い操作感のチャット機能や、現場写真の自動格納などをシンプルに搭載している |

※ 2026年1月時点

2. 機能や業界の特化型のアプリ

特定の業界や課題に特化した機能を持つアプリです。解決したい課題が明確な場合や、業界特有の業務フローに対応する必要がある場合に適しています。

| アプリ名 | 特徴 | ポイント |

| Photoruction | 建築・土木現場の生産支援に特化し、AI技術を活用した写真の自動整理機能が強み | 膨大な写真や図面のある大規模現場で導入されており、大手ゼネコンでの採用実績も多い |

| 現場ポケット | アカウント無制限、データ容量無制限、現場登録数無制限とリーズナブル | アカウント無制限のため、協力会社も含めて利用ができる |

※ 2026年1月時点

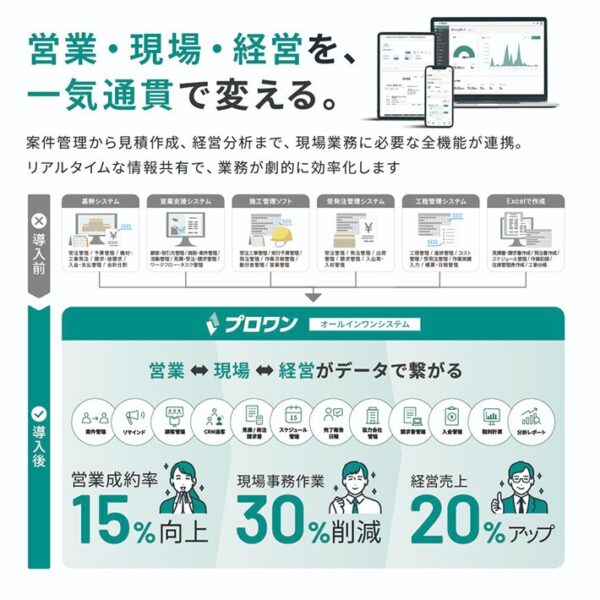

3. 営業・現場・経営まで連携できる万能型アプリ

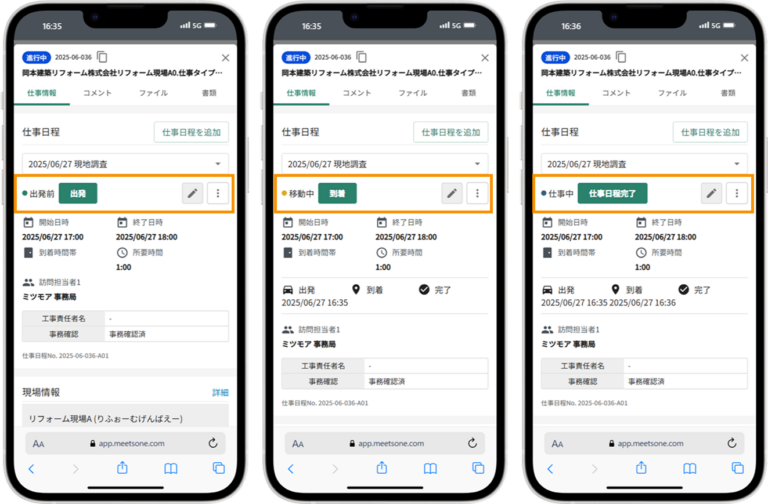

プロワンは現場のデータを一元管理し、営業から経営まで連携できる業務管理システムです。プロワンの現場アプリは、現場作業者がスマホから「仕事情報、タスク、実績」などをリアルタイムで共有し、その場で見積書や報告書を作成できます。

| 利用カテゴリ | 具体的な機能 |

|---|---|

| 営業 | 顧客情報閲覧、過去工事履歴確認、見積書作成、案件情報共有 |

| 現場 | タスク管理、日程把握、作業時間記録、書類作成、図面閲覧、写真管理 |

| 経営 | 稼働管理、月次実績表示、作業効率分析、リアルタイム進捗把握 |

プロワン導入前は、書類作成のために帰社が必要で、急な引き継ぎ時の情報共有にも時間がかかっていました。それがプロワンの現場アプリ導入により、移動中に次の現場確認や報告書作成が可能になり、案件情報も即座に共有される環境が実現しています。

現場管理アプリ導入でよくある質問

──費用対効果はどのように考える?

現場管理アプリの費用対効果は、直接的な効果と間接的な効果に分けて考える必要があります。

直接的な効果

- 残業代の削減

- ミスによる手戻りコストの削減

- 移動コストの削減

- 印刷と郵送費の削減

間接的な効果

- 従業員の満足度向上による離職率の低下

- 業務効率化による受注可能件数の増加

- 品質向上による顧客満足度の向上

- 若手人材の採用力向上

間接的な効果は、導入初期には見えにくい場合もあるため、長期的な視点での評価が必要です。多くのケースでは、3〜6ヶ月で効果が表れ始め、1年後には明確な成果が出ています。

──インターネットがつながらない現場でも使える?

多くのアプリはオフライン対応機能を備えています。基本的な入力作業はオフラインでして、インターネットに接続した際に自動でデータが同期される仕組みです。ただし、リアルタイムでの情報共有はできないため、その点に注意する必要があります。

──高齢の作業員でも使える?

現場管理アプリは文字サイズの調整、音声入力、シンプルな画面構成など、誰でも使いやすい工夫がされています。導入時には丁寧な研修を実施することで、高齢の作業員もスムーズに移行できます。

| 対策例 | 具体的な内容 | 効果 |

| 機種の統一 | 会社でスマホを一括購入し全て同じ機種に | 機種ごとの違いがなく、教え合いがしやすい |

| 定期的なスマホ教室の開催 | 若手社員が基本操作から丁寧に教える | 世代間交流も活発になる |

| 大画面タブレットの活用 | 文字が見やすく、操作しやすい端末を用意 | 高齢者の抵抗感が軽減される |

| 音声入力の活用 | 文字入力の代わりに音声で報告 | 入力の手間が大幅に削減できる |

最初は「写真を撮って送るだけ」、次は「簡単なコメントを追加する」、というように段階を踏むことで、苦手意識を克服できるでしょう。

──導入で失敗しないためポイントは?

準備不足のまま導入すると失敗に終わることがあります。失敗しないためのポイントは以下の3つです。

1. 段階的な導入をする

いきなりすべての機能を使おうとすると、急に負担が増えて現場が混乱します。まずは課題の大きい部分から段階的に始めることが成功の秘訣です。例えば、ある企業では、最初の2ヶ月は写真管理機能のみを使用し、現場に慣れてもらってから徐々に他の機能を追加していきました。導入から6ヶ月後には全機能を活用できるようになり、定着率は95%を達成しています。

2. 現場の声を聞く仕組みを作る

導入後も定期的に現場からフィードバックを収集することが重要です。定期的なミーティングを開いて使い勝手や改善要望を聞き、必要に応じて運用ルールを調整しましょう。現場が主体的に改善に関わることで、「自分たちのツール」という意識が生まれ、定着率が向上します。

3. データのバックアップ体制を整える

クラウド型のアプリとはいえ、万が一のトラブルに備えてバックアップ体制は必須です。重要なデータは定期的にローカルにも保存し、アプリが使えない状況でも業務が止まらないよう準備しておきましょう。CSVファイルなどでデータをエクスポートできるかどうかは、重要な選定基準の1つとなります。