「紙とExcelへの入力が手間…」

「自動で保全スケジュールを組んでほしい」

スマホで現場のデータを一括管理し、点検時間とコストを削減、トラブル前の予防保全ができる設備保全管理システム。その導入メリットから導入事例、自社に最適なシステムの選び方、注意点まで、攻めの保全へ移行する具体的な道筋を紐解いていきましょう。

CONTENTS

設備保全管理システムとは?できること

設備保全管理システムとは、設備や機械の保守点検情報を一元管理し、故障予防から修理履歴、部品在庫、コスト管理まで総合的にサポートするシステムです。紙やExcel管理では限界があった保全業務を見える化することで、設備の安定稼働と保全コストの最適化を実現します。

1. 紙やExcelでの情報管理をなくす

紙の点検表を探し回ったり、複数のExcelファイルを突き合わせたりする時間は、本来の保全業務に充てるべき時間です。そこで設備保全管理システムでは、すべての情報をクラウド上で管理し、必要な情報に瞬時にアクセスできる環境を提供しています。

デジタル化による具体的なメリット

- 現場で入力した点検結果がリアルタイムで反映される

- 設備名や故障症状で瞬時に過去データを検索できる

- 月報や年報を自動生成、報告書作成の工数を削減する

- 紙の保管スペースが不要、印刷コストも削減できる

実際にある企業では年間で1,000枚以上の紙帳票を削減し、情報検索時間を短縮することに成功しています。

2. 突発故障を減らし計画保全へ移行

火消しに追われる事後保全から、予防的な計画保全への転換も、設備保全管理システムの役割です。設備の稼働データや点検結果を分析し、故障の兆候を早期に発見されるように設定できます。

計画保全への移行をサポートする主な機能

- 法定点検や定期メンテナンスを自動スケジューリング

- 点検期限や部品交換時期を事前アラートで通知

- 累積稼働時間に基づく最適な保全タイミングを提案

- 振動や温度データから故障確率をAIで予知保全

ある部品メーカーでは、システム導入により突発故障率を半分以下に削減し、設備総合効率を向上させました。

3. 属人化した保全業務からの脱却

「ベテラン保全員の人しかわからない」「新人に教える時間がない」といった声は、多くの現場で聞かれる悩みです。設備保全管理システムは、保全ノウハウをデータベース化することで、誰もが同じレベルの保全作業を実施できる環境を整えます。

| 機能 | 効果 |

|---|---|

| 作業手順書の電子化 | 写真や動画付きで標準作業を共有、新人でも迷わず実施可能 |

| トラブル対応履歴の蓄積 | 過去の故障事例と対処法を即座に検索、経験値を組織で共有 |

| スキルマップ管理 | 作業員の習熟度を可視化、最適な人員配置を実現 |

| チェックリスト機能 | 点検項目の抜け漏れを防止、品質を均一化 |

特に重要なのは、暗黙知を形式知に変換する点です。特定の人の頭の中にしかなかった「この音がしたら要注意」といった感覚的な判断基準も、音声データや振動データとして共有できるようになります。

4. メンテナンスコストを可視化する

保全にいくら使っているかわからないという状況では、コスト削減も進みません。設備保全管理システムは保全コストの内訳を詳細に可視化し、データに基づいた意思決定を可能にします。

| 分析項目 | 詳細 |

|---|---|

| 設備別保全コスト | コストが高い設備を特定し、更新時期を検討 |

| 部品在庫コスト | 適正在庫を算出し、過剰在庫を削減 |

| 外注費用分析 | 内製化すべき作業を判断 |

| 故障損失金額 | 投資対効果の高い改善施策を選定 |

設備保全管理システムのDX事例3社

CASE1. 電気・空調設備工事におけるSuemaru FT INNOVATORS株式会社の事例

電気・空調設備工事を主軸に事業展開するSuemaru FT INNOVATORS株式会社は、設備管理機能がある業務管理システムを導入し、属人化解消と業務効率化を実現しました。このシステムの特徴は以下のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 案件一元管理 | バラバラのExcelファイルを統合管理 | 発注漏れや請求漏れのミスを削減 |

| 見積もり作成 | 営業5名の見積もり業務を標準化 | 属人的な見積もり作成から脱却 |

| 請求業務連携 | 案件情報と請求データを自動連携 | 請求処理の正確性が向上 |

| 伴走型導入支援 | カスタマーサクセスによる定期的なオンボーディング | 短期間での全社展開を実現 |

千葉、東京、大阪の3拠点で展開する同社は、約100社の協力会社との連携において、担当者ごとの判断基準を平準化し、売上の9割以上を占める外注管理の品質向上を実現しています。

電気・空調設備工事の事例

- 各自で管理していたExcelファイルを一元化し、情報連携の仕組みを確立

- 発注・請求業務における人為的ミスを防ぐ管理体制を構築

- 電気・空調工事の売上比率6〜7割の基幹事業の業務効率を改善

- 協力会社管理の判断基準を標準化し、サービス品質の均一化を実現

CASE2. 冷凍食品製造における食品工場の事例

冷凍食品を製造する食品工場では、IoTセンサーで常時監視ができる設備保全管理システムを使って、過剰な予防保全による高コスト体質の改善を実現しました。具体的なシステムの活用方法は主に4つです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

| IoTセンサー監視 | 圧縮機の温度や振動、電流を1分ごとに収集 | 異常予兆の検知とアラート通知 |

| ペーパーレス化 | タブレットによる点検記録の即時入力 | 事務作業時間を月40時間から5時間に短縮 |

| データ分析 | 蓄積データに基づく保全周期の最適化 | 部品費1,200万円の削減 |

| 予防保全 | 突発故障の未然防止 | 生産ロス800万円の削減 |

24時間稼働する冷凍設備の過剰な保全頻度を見直し、データに基づいたメンテナンス管理へと移行しています。その結果、部品費や人件費、生産ロスなどの無駄を省き、年間2,000万~3,000万円のコストが削減できました。

冷凍食品製造の事例

- 予防保全の最適化により、年間1,200万円の部品費を削減

- 点検記録のデジタル化で事務作業時間を8分の1に短縮

- 突発的な設備故障による生産ロスを年間800万円削減

- 外注保全費用の見直しにより400万円のコストダウンに成功

CASE3. 電気設備工事における株式会社長谷川電機の事例

創業75年の歴史を持つ株式会社長谷川電機は、設備管理や案件管理ができるシステムによって、運用体制を刷新しました。システムによる主な効果は次のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 案件一元管理 | 属人化していた案件情報を全社共有 | 月120〜150件の案件を組織的に管理 |

| リアルタイム進捗把握 | カレンダー機能で工事スケジュールを可視化 | 4拠点間の情報共有が即座に可能 |

| 見積もり・請求連携 | 原価管理から請求までを一貫処理 | 事務作業の効率化と正確性向上 |

| 収支管理 | 案件ごとの収支データを正確に把握 | 経営判断の精度が大幅に向上 |

本社、静岡営業所、沼津営業所、テクノサービスの4拠点で展開する同社は、30〜40社の協力会社と連携し、担当者個人が管理していた案件情報を全社で共有可能にしています。また、官公庁3割と民間7割の多様な案件に対して、組織的な対応力を強化しています。

電気設備工事の事例

- 保守期限切れの原価管理システムから最新の設備保全管理システムへ移行

- 静岡・沼津間60kmの物理的距離を超えた情報共有体制を構築

- 担当者個人への負荷集中から組織的なチーム管理体制への転換を実現

- 官公庁・民間の多様な案件における収支の見える化により経営判断力が向上

設備保全管理システムを選ぶ4つのポイント

1. 解決したい課題で必要な機能を選ぶ

重要なのは自社の課題を明確にし、それを解決できる機能を持つシステムを選ぶことです。「高機能だから」という理由だけで選ばずに、必須機能を決めましょう。

| 優先課題 | 必須機能 | あると良い機能 |

|---|---|---|

| 突発故障の削減 | 故障履歴管理、予知保全 | IoT連携、AI分析 |

| 属人化の解消 | 作業手順書管理、ナレッジ共有 | 動画マニュアル、スキル管理 |

| コストの削減 | コスト分析、在庫管理 | 発注システム連携 |

| 法令遵守の徹底 | 点検スケジュール管理、アラート | 監査証跡機能 |

自社の現状分析をし、解決すべき課題の優先順位を明確にしてから、システムの機能要件を定めることが成功への第一歩となります。

2. 現場の誰もが直感的に使えるか

どれほど高機能なシステムでも、現場作業員が使いこなせなければ意味がありません。特にITリテラシーにばらつきがある製造現場では、操作性の良さが定着の鍵を握ります。

使いやすさのチェックポイント

- アイコンや色分けで視覚的にわかりやすいか

- タップやプルダウンで簡単に入力できるか

- スマホやタブレットで快適に操作できるか

- 自社の用語や業務フローに合わせて画面を調整できるか

実際に無料トライアルやデモを活用し、現場の作業員に触ってもらうことを推奨します。「これなら使える」という現場の声があって初めて、導入を決定しましょう。

3. クラウド型かオンプレミス型か

システムの提供形態は、導入コストや運用負荷に大きく影響します。クラウド型を選択する企業のほうが多く、初期投資を抑えられて、メンテンナンスも対応不要なことがメリットです。

| 比較項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 低い(月額数万円〜) | 高い(数百万円〜) |

| 導入期間 | 短い(1〜3ヶ月) | 長い(3〜6ヶ月) |

| カスタマイズ | 制限あり | 自由度高い |

| セキュリティ | ベンダー依存 | 自社管理可能 |

| 保守運用 | ベンダー対応 | 自社か外注 |

4. 既存システムとスムーズに連携できるか

設備保全管理システムは、単独で使うよりも他システムと連携することで真価を発揮します。特に生産管理システムやERPとの連携は、業務全体の効率化に直結します。

重要な連携確認項目

- 標準的なAPIで他システムとデータ連携できるか

- CSVやExcel形式でのデータ入出力に対応しているか

- 自社が使用しているシステムとの連携事例があるか

- ベンダーが連携設定を支援してくれるか

連携がスムーズにいかないと、二重入力や転記ミスが発生し、かえって業務負荷が増えてしまいます。導入前に必ず連携テストを実施しましょう。

おすすめの設備保全管理システム5製品

製品1. シンプルで中小企業に最適なMENTENA

MENTENAは、中小製造業に必要な設備保全と管理ができる機能を厳選し、シンプルな操作性と低コストで設備の安定稼働を実現する設備保全管理システムです。

| 利用カテゴリ | 具体的な機能 |

|---|---|

| 設備管理 | 設備台帳管理、設備情報の一元化、機器仕様登録、設置場所管理 |

| 保全計画 | 点検スケジュール作成、定期点検管理、保全カレンダー、作業指示書発行 |

| 履歴管理 | 故障履歴管理、修理記録保存、部品交換履歴、保全コスト集計 |

特筆すべきは、直感的に操作できるシンプルな画面設計です。普段Excelを使っている現場でも、違和感なく移行できます。

※ 2026年1月時点

製品2. 大規模工場向け高機能システムIBM Maximo

IBM Maximoは、1,000台以上の設備を持つ大規模工場において、予知保全からリスクベース保全まで、あらゆる保全戦略を統合的に実現する世界標準の設備保全管理システムです。

| 利用カテゴリ | 具体的な機能 |

|---|---|

| 保全管理 | 予知保全、予防保全計画、故障履歴管理、作業指示書発行 |

| 資産管理 | 設備台帳管理、ライフサイクル管理、信頼性中心保全(RCM)、リスク評価 |

| 資産運用 | IoT連携によるリアルタイム監視、AI分析による故障予測、KPI分析 |

ライセンス費用や導入費用は高額になりますが、大規模工場では投資対効果が十分に見込めます。IBMやパートナー企業による専任のサポートチームが、導入から運用定着まで伴走してくれる点も心強いポイントです。

※ 2026年1月時点

製品3. AIによる予知保全で一歩先へImpulse

Impulseは、AI技術を活用してセンサーデータから設備の異常を早期検知し、故障を事前に予測することで、計画的な保全活動を実現する予知保全特化型の設備保全管理システムです。

| 利用カテゴリ | 具体的な機能 |

|---|---|

| 設備監視 | リアルタイム異常検知、振動・温度・電流センサー連携、PLCデータ統合 |

| 保全計画 | 故障予測分析、メンテナンススケジュール最適化、予防保全タイミング提案 |

| 経営 | 故障リスクダッシュボード、保全コスト分析、設備稼働率レポート |

特に回転機械の故障予測に強みがあり、ポンプやモーターを多数使用する工場で高い評価を得ています。突発故障による損失が大きい企業には、十分な投資価値があります。

※ 2026年1月時点

製品4. ERP連携に強い設備保全管理システムSmartFAM

SmartFAMは、SAPやOracleなどの主要ERPとシームレスに連携し、保全業務から経営レベルでの設備資産管理まで、エンタープライズ全体の設備保全管理を統合的に実現するオールインワン型システムです。

| 利用カテゴリ | 具体的な機能 |

|---|---|

| 保全 | 保全計画策定、点検履歴管理、故障予知分析、部品在庫管理 |

| 生産 | MES連携、生産計画と保全計画の自動調整、設備稼働監視、OEE分析 |

| 経営 | 減価償却・固定資産管理連携、設備ROI分析、経営ダッシュボード、購買プロセス統合 |

大手企業の基幹システム刷新プロジェクトの一環として導入されることが多く、全社的なDX推進に貢献します。導入には中長期的な計画が必要ですが、業務プロセス全体の最適化が実現できます。

※ 2026年1月時点

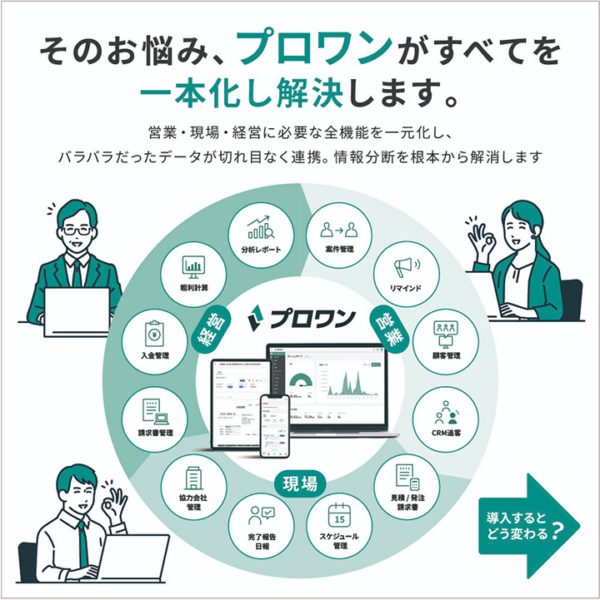

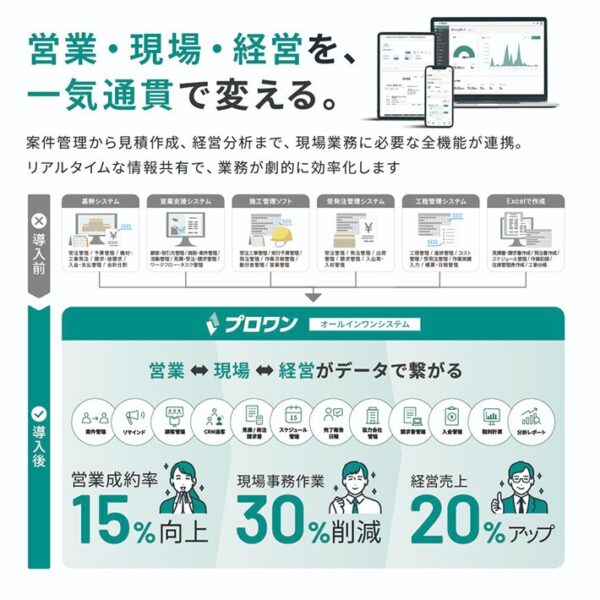

製品5. 設備管理の全工程をまかなうプロワン

プロワンは、設備工事やビルメンテナンスなど、設備管理の業務に必要な機能を1つのプラットフォームで提供し、顧客管理から施工、保全、経営分析まで一気通貫で支援します。

| 利用カテゴリ | 具体的な機能 |

|---|---|

| 営業 | 顧客履歴管理、メンテナンス提案、進捗管理、最適タイミングでのアプローチ |

| 現場 | 施工管理、設備点検記録、発注管理、タブレット・スマホ対応、オフライン利用 |

| 経営 | 原価・利益分析、稼働状況可視化、請求管理、リアルタイムデータ分析 |

導入前は、設備管理の各工程で異なるツールやExcelファイルが乱立し、顧客の設備履歴や保全計画が属人化していました。それがプロワン導入により、設備の施工から保全まですべての情報が一元管理され、最適なタイミングでのメンテナンス提案が可能になります。

設備保全管理システムのQ&A4選

──導入にはどのくらいの費用がかかる?

企業規模やシステムの機能により大きく異なりますが、一般的な費用目安は以下の通りです。

| 費用項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

| 初期費用 | 0〜200万円 (設定費用、データ移行費用など) | 500万〜3,000万円 (ライセンス、サーバー、構築費用) |

| 月額費用 | 1万〜5万円 (ユーザー数や機能による) | – |

| 年間保守費用 | – | 初期費用の15〜20% |

| 年間トータルコスト | 12万〜700万円程度 | 575万〜3,600万円程度 |

| 5年間トータルコスト | 60万〜3,100万円程度 | 1,000万〜5,000万円程度 |

費用対効果を考える際は、削減できるコストも含めて検討することが重要です。保全工数削減、故障損失削減、在庫削減などを含めると、多くの企業で1〜2年での投資回収を実現しています。

──既存の紙やExcelの記録を移行するのは大変ではないか?

データ移行は確かに大きな作業ですが、適切な準備と手順を踏めば、スムーズに実施できます。

データ移行の実施手順

- 移行対象データの範囲を決定(過去3年分など)する

- 重複や不整合データを事前にクレンジングする

- 重要度の高いデータから段階的に移行する

- 新旧システムを一定期間並行運用して検証する

多くのベンダーがデータ移行支援サービスを提供しており、CSVテンプレートやデータ変換ツールを活用できます。例えば、10年分の保全記録を2ヶ月で完全移行した実績があったりします。

──導入したが現場で定着しないケースは?

最も多い失敗パターンが、システムは導入したものの、現場で使われずに形骸化してしまうケースです。高額な投資が無駄になるだけでなく、現場の士気低下にもつながりかねません。定着しない主な原因と対策は次の通りです。

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 現場の意見を聞かずに導入する | 選定段階から現場メンバーを巻き込む |

| 十分な教育をしない | 段階的な研修プログラムを実施 |

| 従来業務との二重管理する | 完全移行までのロードマップを明確化 |

| メリットを実感できない | 小さな成功体験を積み重ねる |

成功企業では、各部署から選抜された推進メンバーが、現場の声を吸い上げながら、システムの浸透を図る仕組みを取っています。

──情報漏洩のリスクなどセキュリティ対策は万全か?

セキュリティは最重要課題であり、信頼できるベンダー選定が不可欠です。以下の点を必ず確認しましょう。

セキュリティチェック項目

- ISO27001認証取得のデータセンターでの運用

- SSL/TLS暗号化通信の実装

- IPアドレス制限や二要素認証によるアクセス制御

- 日次バックアップと災害時復旧計画

- 操作ログの記録と不正アクセス監視

さらに情報セキュリティ契約の内容も重要です。データの所有権、損害賠償条項、監査権限などを明確にしておきましょう。