「メール対応で午前中が終わった…」

重要な連絡は埋もれ、過去のやり取りを探すだけで時間を浪費してしまう人も多いです。メール依存が招くリスクの分析から、失敗しない導入の3ステップ、生産性を劇的に向上させた他社の成功事例、明日から使える目的別のツールまで、具体的なロードマップを紐解いていきましょう。

CONTENTS

メールへの依存度チェックリスト

あなたの職場は、本当に効率的なコミュニケーションができているでしょうか。以下のチェックリストで、現在のメール依存度を確認してみましょう。

| 診断項目 | リスクレベル |

|---|---|

| 1日に50件以上のメールを処理している | 中(本来の業務時間を圧迫) |

| 重要な連絡を見逃したことがある | 高(ビジネス機会の損失・信頼失墜) |

| CCに入っているだけのメールが大量にある | 低(重要情報を見逃す原因に) |

| 業務中、常にメールの通知を気にしている | 中(集中力の中断・生産性の低下) |

| 返信がないと不安になったり、催促したりする | 低(不要な心理的プレッシャー) |

| メールの返信待ちで業務が止まることがある | 高(プロジェクト全体の遅延要因) |

| 過去のメールを探すのに1分以上かかる | 中(年間での膨大な時間ロス) |

| メールでの細かいニュアンスの表現に苦労する | 低(コミュニケーションの齟齬・誤解) |

| 深い議論や複雑な意思決定もメールでしている | 中(議論が停滞し意思決定が遅れる) |

| 宛先(To・Cc・Bcc)をよく確認せず送信する | 高(個人情報や機密情報の漏洩事故) |

| 同じ内容を複数の人に個別にメールしている | 低(コミュニケーションコストの増大) |

| 組織の公式な情報共有がメール中心である | 高(組織の知識が資産にならない) |

| メールで頻繁にファイルの送受信をしている | 中(ファイルの先祖返り・修正漏れ) |

| 添付ファイルやURLクリックに警戒心がない | 高(ウイルス感染・フィッシング詐欺) |

| 担当者しか経緯を知らない業務がある | 高(業務の属人化・ブラックボックス化) |

| 退職者のメールアカウントを徹底管理していない | 高(不正アクセス・情報持出しリスク) |

15点以上当てはまる場合、組織の生産性に悪い影響を与えている可能性があります。

このような状況は珍しいことではなく、実際「日本のビジネスパーソンはメール処理に1日2時間以上を費やしている」というデータもあります(※1)。しかし、この現状を諦めてしまうと、組織全体の競争力が徐々に失われていきます。

※1 一般社団法人日本ビジネスメール協会「ビジネスメール実態調査2025」

メール中心の働き方を続ける3つのリスク

1. 生産性の低下と見えないコストの増大

メール中心のコミュニケーションは、一見すると低コストで導入しやすいように思えます。しかし実際には、膨大な隠れコストが組織の生産性を蝕んでいます。従業員1人あたりの年間メール処理時間を計算すると、驚くべき数字が浮かび上がります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 1日の平均メール送信数 | 12.33通 |

| 1日の平均メール受信数 | 52.27通 |

| 送受信にかかる時間 | 2時間26分 |

※ 一般社団法人日本ビジネスメール協会「ビジネスメール実態調査2025」

送受信にかかる時間が2時間26分ということは、1日の約30%がメール処理に消えているということです。正社員の時給3,000円で換算すると、1人あたり「3,000円×2.43時間×245時間」となり、年間178万円のコストが発生していることになります。100名の組織であれば、実に1億7,800万円が見えないコストです。

さらにメールによるコンテキストスイッチングも悪影響です。業務を中断してメールを確認し、また元の業務に戻るまでに平均20分程度かかるという研究結果があります。このような中断が頻繁に起こることで、深い思考を要する業務の質が低下してしまいます。

2. 情報共有の遅延が招くビジネス機会の損失

現代のビジネスにおいて、スピードは競争優位性を左右する重要な要素です。しかし、メール中心のコミュニケーションでは、以下のような情報共有の遅延が頻繁に発生します。

典型的な情報共有の遅延パターン

- 担当者不在による返信の遅れ(平均1〜2営業日)

- CCの連鎖による意思決定の複雑化

- 添付ファイルのバージョン管理の混乱

- 重要メールの見落としによる対応漏れ

また、部門間の情報共有においても問題が生じています。営業部門が獲得した顧客のフィードバックが、開発部門に届くまでに平均2週間もかかるケースがあり、製品改善のスピードが遅れる要因となっています。

3. 従業員のエンゲージメント低下と離職

メール処理に追われる日々は、従業員のモチベーションとエンゲージメントに悪い影響を与えます。特に若手社員は「メールよりもチャットツールを好む」と回答しており、非効率なコミュニケーション環境はストレス要因となっています。

従業員のストレス要因ワースト5

- 大量のCCメールによる情報過多

- 返信の優先順位がわからない

- 過去のやり取りを探す手間

- フォーマルな文面作成の負担

- 既読確認ができない不安

このようなストレスが蓄積すると、優秀な人材の離職につながります。人材獲得競争が激化する中、非効率なメール文化を続けることは、組織の将来を危うくするリスクといえるでしょう。

脱メールで生産性が向上した企業事例3選

CASE1. 消防設備工事における真弓興業株式会社の事例

創業60年以上の歴史を持つ真弓興業株式会社は、メールに依存していた業務をシステム化することで、点検業務を根本から変革しました。このシステムの特徴は以下のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| リアルタイム通知 | 部署間の書類やり取りを即座に共有 | メール中心の連絡から脱却し伝達時間を短縮 |

| 見積もり依頼 | 営業からメンテナンス部への依頼を電子化 | 対面とメールでの依頼作業を完全システム化 |

| 一元管理プラットフォーム | 全部署の情報を単一システムで運用 | メールでの情報分散を解消し部署横断で共有 |

| ファイル管理 | 案件ごとに写真や書類を集約管理 | メール添付での書類探索の手間を削減 |

75名の従業員を擁する同社では、メールや対面でしていた部署間の書類のやり取りを改善し、情報伝達の時間短縮とミス防止を実現しています。営業部、メンテナンス部、購買部間での煩雑なメールのやり取りが不要となり、業務効率が向上しました。

消防設備工事の事例

- メール中心だった部門間の見積もり依頼をシステム上で即時共有

- 紙やメール添付での承認プロセスを電子化し決裁を迅速化

- メール問い合わせに頼っていたスケジュール調整をリアルタイムで解決

- メール添付していた写真と書類を案件単位で一元管理し検索性向上

CASE2. 内装リフォームにおける株式会社グッドベルの事例

内装仕上げ業とリフォーム業を手がける株式会社グッドベルは、メールとLINE、複数システムに分散していた業務連携を一元化することで、事業の拡大基盤を構築しました。具体的なシステムの活用方法は主に4つです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 情報一元管理 | 依頼先の全情報を単一画面に集約 | 複数システムの切り替え作業を完全排除 |

| 見積もり・請求連動 | 見積書と請求書をシステム内で自動連携 | Excelとメールでのやり取りを廃止 |

| 発注書電子化 | 外注先への発注をシステム上で完結 | メールとLINE送信の手間を削減 |

| 案件紐付け | 全書類を案件単位で自動整理 | メール添付での書類探索を不要化 |

現場工事10名と営業事務1名の体制で運営する同社では、従来Excel作成後にメールやLINEで送信していた見積書を、システム内で請求書と連動させることで書類作成と送信業務を大幅に効率化しています。アナログな事務作業からの脱却により、より多くの案件受注が可能な体制を実現しました。

内装リフォームの事例

- 現場で複数システムを開いていた作業を一画面で完結、メール確認を不要化

- Excel、メール、LINEでの見積書作成や送信を完全システム化

- 外注先への発注書送付をメールとLINEからシステム上の電子送信に移行

- Excelや他システムに分散していたデータを一元管理し重複入力を解消

CASE3. アグリテックにおける日栄インテック株式会社の事例

金属加工技術を基盤に多角的事業を展開する日栄インテック株式会社は、メール添付による見積書送付や部門間の進捗確認を削減することができました。システムによる主な効果は次のとおりです。

| 特徴 | 活用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 見積書直接送付機能 | システムから顧客へダイレクト送信 | メール添付作業を廃止し送付履歴を自動記録 |

| 進捗共有プラットフォーム | 4部門が同一画面で案件状況を確認 | 「最新は?」のような確認メールが激減 |

| 変更履歴管理機能 | 誰がいつ何を変更したか自動追跡 | メールでの変更確認と承認作業を削減 |

| テンプレート共有機能 | 図面、仕様書、見積もりを一元管理 | 部門間のメール添付によるファイル共有を不要化 |

アグリテック事業部を中心に488名規模で運営する同社では、見積書をメールに添付せずシステムから直接送付し、提出日時やデータ確認を大幅に削減しています。半年から1年に及ぶ長期案件において、部門間の情報共有が飛躍的に効率化されました。

アグリテックの事例

- Excel見積書のメール添付からシステム直送に移行し確認作業を解消

- 営業、設計、施工、資材間でメールによる進捗確認を廃止しリアルタイム共有を実現

- Word仕様書やCAD図面のメール共有から一元管理へ移行し最新版管理を効率化

- 補助金申請の金額変更をメール承認からシステム上の履歴管理に切り替え

失敗しない脱メール導入の3ステップ

STEP1. 現状のコミュニケーション課題を可視化する

脱メールを成功させる第一歩は、現状の課題を正確に把握することです。多くの企業が「とりあえず新しいツールを導入すれば解決する」と考えがちですが、それは間違いです。まずは、組織特有の課題を数値化し、次の5つの指標を可視化することから始めましょう。

| 測定項目 | 測定方法 | 目標値 |

|---|---|---|

| メール処理時間 | タイムトラッキングツールで1週間測定 | 1日1時間以内 |

| 情報検索時間 | 過去メール検索にかかる時間を記録 | 1件5分以内 |

| 返信待ち時間 | 重要案件の平均返信時間を計測 | 24時間以内 |

| 会議準備時間 | 資料共有と調整にかかる時間 | 30分以内 |

| 情報共有ミス件数 | 月間のミスコミュニケーション数 | 5件以下 |

これらの指標を2週間程度測定することで、組織の弱点が明確になります。例えば「メール検索に1日30分以上かかっている」なら情報管理ツールの導入が優先事項となるでしょう。さらに営業部では顧客対応のスピード、開発部ではプロジェクト管理の効率性、というように異なる課題として浮かび上がってくるはずです。

STEP2. 目的別にツールを選定しルールを決める

課題が明確になったら、次は目的に応じた適切なツール選定です。「流行っているから」という理由で導入すると、かえって混乱を招く結果になりかねません。

| 緊急度 | 重要度 | ツール |

|---|---|---|

| 高 | 高 | 電話・ビデオ通話 |

| 高 | 低 | チャットツール |

| 低 | 高 | プロジェクト管理ツール |

| 低 | 低 | 情報共有ツール |

ツール選定と同時に、明確な運用ルールを定めることが成功の鍵となります。以下のようなルールを事前に決めておくことで、導入後の混乱を防げます。

基本的な運用ルールの例

- チャットでの返信期限は2時間以内(営業時間内)

- 重要な決定事項は必ずプロジェクト管理ツールに記録

- 社外とのやり取りは引き続きメールを使用

- 添付ファイルはクラウドストレージのリンク共有を原則とする

- 業務時間外の連絡は原則禁止(緊急時のみ電話)

このようなルールは、全社一律ではなく、部門の特性に応じてカスタマイズすることが重要です。

STEP3. 小さなチームから導入し成功体験を積む

多くの企業が陥る失敗は、全社一斉導入を試みることです。新しいツールへの抵抗感、使い方の混乱、既存業務への影響など、様々な問題が同時多発的に起こり、結果として「やっぱりメールの方が良かった」という結論に至ってしまいます。成功の秘訣は、パイロットチームでの段階的導入です。

理想的な導入プロセス

- 1〜2ヶ月は5〜10名の意欲的なチームで試験導入する

- 2〜3ヶ月は成功事例を基に、関連部署へ展開する

- 3〜6ヶ月は全社展開に向けた準備と調整をする

- 6ヶ月~は全社導入と継続的な改善をする

パイロットチームの選定においては、「ITリテラシーが比較的高い、部門間の連携が多い、改善意欲が高いメンバーが揃っている」といった条件を満たすチームが理想的です。

このようなチームで具体的な成果を出すことで、他部門の関心と協力を得やすくなります。例えば、「会議の準備時間が50%削減」「プロジェクト完了までの期間が20%短縮」といった数値化された成果は、全社展開の強力な推進力となるでしょう。

脱メールにおすすめのサービス13種

サービス1. 日常のやり取りを高速化するチャットツール4選

日々の業務連絡や簡単な確認事項には、リアルタイム性に優れたチャットツールが最適です。メールのような定型的な挨拶や署名が不要で、会話のようにスムーズなやり取りが可能になります。

主要なビジネスチャットツールの特徴比較は、次の通りです。

| ツール名 | 月額料金(1人) | 無料プラン | 主な強み | おすすめ企業規模 |

|---|---|---|---|---|

| Slack | 925円〜 | 〇 | 外部連携の豊富さ | 50名以上 |

| LINE WORKS | 450円〜 | 〇 | LINEの使い勝手 | 20名以上 |

| Microsoft Teams | 599円〜 | - | Office製品との親和性 | 100名以上 |

| Chatwork | 700円〜 | 〇 | 日本企業向けUI | 10名以上 |

チャットツール導入で期待できる効果は、単なるスピードアップだけではありません。チームのコミュニケーションが活発化されます。

チャット導入による副次的効果

- 組織の風通しが良くなり、部門間の壁が低くなる

- 若手社員が発言しやすい環境が生まれる

- 雑談から新しいアイデアが生まれやすくなる

- リモートワークでも一体感を維持できる

また、契約書のやり取りや重要な意思決定の記録など、正式な文書として残すべきものも、Slack上でクローズドなやり取りをするケースも見られます。

※ 2026年1月時点

※ 月額料金は一般的なプランにおける価格設定

サービス2. タスクを見える化するプロジェクト管理ツール4選

プロジェクトの進行において、「今誰が何をやっているか」が不明確だと、無駄な確認作業が増えてしまいます。プロジェクト管理ツールを導入することで、進捗の可視化と責任の明確化が実現できます。

| ツール | 詳細 |

|---|---|

| Asana | 直感的なUIで、プロジェクトの全体像を把握しやすい |

| Trello | カンバン方式で、視覚的にタスクを管理できる |

| Backlog | 日本製で、ガントチャートやGit連携が強み |

| Monday.com | カスタマイズ性が高く、様々な業種に対応 |

プロジェクト管理ツールの真価は、情報の一元化にあります。従来のメールベースの管理では、以下のような問題が頻発していました。

メールベースの問題

- タスクの依頼メールが埋もれて見落とされる

- 進捗確認のメールが飛び交い、本質的でないやり取りが増える

- 最新の情報がどれかわからなくなる

これらの問題が解消されることで、プロジェクトマネージャーの管理工数が削減され、メンバーも自律的に行動できるようになります。特に、複数のプロジェクトを並行して進める組織では、その効果は絶大です。

※ 2026年1月時点

サービス3. 属人化を防ぎ資産にする情報共有ツール4選

「あの件、〇〇さんに聞かないとわからない」という状況は、組織にとって大きなリスクです。情報共有ツールを活用することで、個人の知識を組織の資産として蓄積できるようになります。

| ツールタイプ | 代表的なサービス | 最適な用途 |

|---|---|---|

| 社内Wiki | Notion、Confluence | マニュアル、ナレッジベース |

| ドキュメント共有 | Google Workspace、Box | 資料の共同編集、バージョン管理 |

| 社内SNS | Workplace、Yammer | 部門横断的な情報発信 |

| 動画共有 | Loom、Vimeo | 操作説明、研修コンテンツ |

情報共有ツールの導入により、以下のような具体的な改善が期待できます。

情報共有ツールの導入効果

- 新入社員の戦力化期間が 6ヶ月が3ヶ月になる

- 引き継ぎに要する時間が2週間が3日になる

- 同じ質問への対応時間が年間200時間が20時間になる

情報共有の文化が根付くことで、組織全体の知的生産性が向上することも重要です。過去の失敗事例や成功パターンが蓄積され、同じ過ちを繰り返さない、より洗練された組織へと進化していけます。

※ 2026年1月時点

サービス4. メールと転記作業から解放される業務管理システム

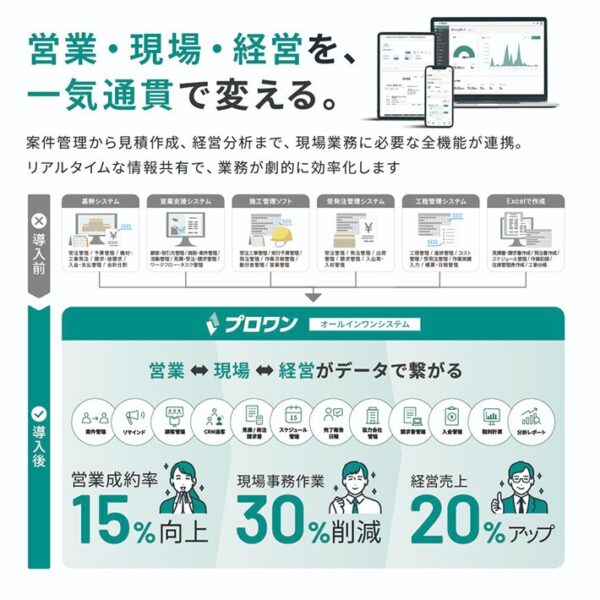

プロワンは、営業、現場、経営に必要な全機能を1つのプラットフォームで提供し、複数システムやExcel、メールでの情報共有から脱却することで、一気通貫のデータ連携を実現します。

| 利用カテゴリ | 具体的な機能 |

|---|---|

| 営業 | 顧客情報の一元管理、案件進捗の自動共有、見積書のシステム内作成、営業支援機能 |

| 現場 | 工程管理の可視化、作業報告のリアルタイム共有、発注情報の電子化、協力会社との連携 |

| 経営 | 請求書の自動発行、原価管理データの自動集計、収益性の即時分析、経営レポートの自動生成 |

導入前は、営業はExcel、現場は紙、経営は別システムと、各部門でバラバラのツールを使用し、メールでの情報共有と膨大な転記作業に追われていました。導入後は全業務データが1つのシステムに統合され、メール不要のリアルタイム連携が実現します。

その結果「事務作業30%削減、利益率15%向上、顧客満足度92%達成」などの成果が期待できます。脱メールは、単なるツールの入れ替えではありません。組織のコミュニケーションを根本から見直し、生産性を飛躍的に向上させるための戦略的な取り組みです。